【研究背景】

由于对高能量密度锂电池需求的快速增长和全球锂储量不足,无阳极锂金属电池正受到越来越多的关注,其比典型的锂金属电池具有更高的成本效益和安全性能。然而,其商业化应用仍面临着锂电镀/剥离可逆性和稳定性的挑战。以往的实验研究已经表明铜集流体表面形貌和结构的重要性,并说明控制铜箔的暴露面可以有效改善锂沉积行为,即铜集流体在影响锂电镀/剥离行为方面起着至关重要的作用,并决定了无阳极锂金属电池的循环性能。然而,受限于实验手段和理论模型,对具有不同密勒指数的铜箔表面是如何影响锂沉积行为及锂在具有不同密勒指数的铜表面上的沉积机制尚未可知,特别是在原子尺度上。

【工作介绍】

近日,北京大学郑家新课题组联合宁德时代21C实验室,通过使用具有量子力学计算精度的锂铜界面神经网络势场进行了大尺度分子动力学模拟,研究了具有不同密勒指数的铜表面上锂原子沉积的动态行为和锂原子在铜表面上的排布特征。此外,采用表面相似性分析方法对铜表面上的锂原子沉积层结构进行了定量分析。同时结合动力学等性质的计算,表明锂原子在具有不同密勒指数的铜表面上表现出不同的势能面分布和动力学特征,发现Cu(100)和Cu(111)表面的性能要明显优于Cu(110)表面,这为商业铜箔的制造和无阳极锂金属电池的商业化应用提供了理论指导。该文章发表在国际知名期刊Small上。北京大学博士研究生赖根明为本文第一作者,北京大学郑家新副教授、焦君宇博士及宁德时代欧阳楚英教授为该论文通讯作者。

【内容表述】

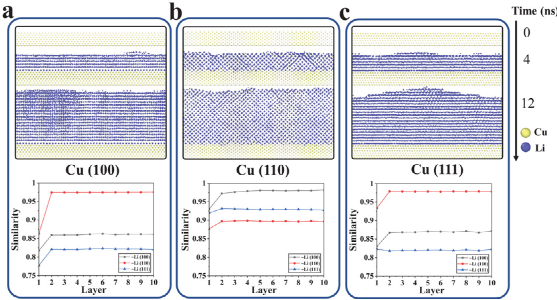

作者首先对具有不同密勒指数的铜表面进行了均匀沉积的模拟,如图1所示。发现在沉积过程中,Cu(100)和Cu(111)表面上的Li-Cu界面非常平坦,靠近界面的Li层依旧有序排列,即沉积的Li原子仅在表面扩散, 而不会发生合金化。然而,在Cu(110)表面上,一些Cu原子在界面处与Li原子交换,即在沉积过程中存在合金化现象,最终在Cu(110)表面上形成无序的Li-Cu界面。

图1 具有不同密勒指数的铜表面上的锂均匀沉积

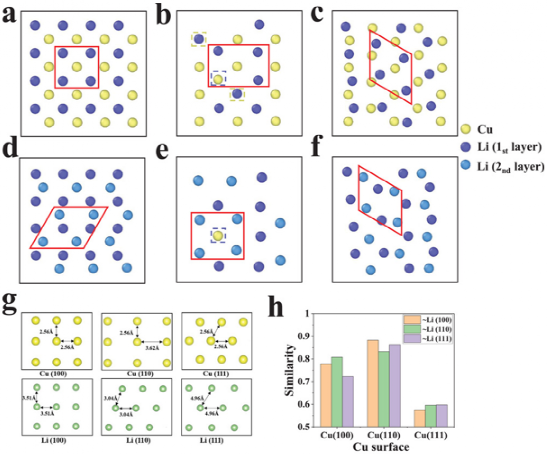

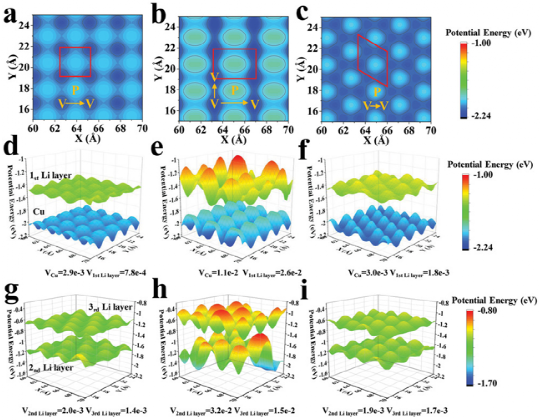

作者接着分析了Li原子在Cu(100)、Cu(110)和Cu(111)表面上的排列特征及势能面分布规律,如图2和图3所示,研究了Li在Cu表面沉积的机理。总体而言,当Cu表面Li的势能方差较小时,Li原子不再被局域在衬底表面的结构中,可以自发形成最稳定的表面,即Li(110)。然而,如果势能方差较大,则Li原子受到限制,并形成与衬底表面最相似的表面结构。

图2 锂原子在铜表面的排布特征

图3 锂原子在铜表面的势能分布

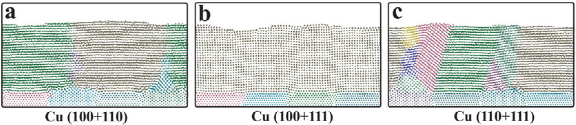

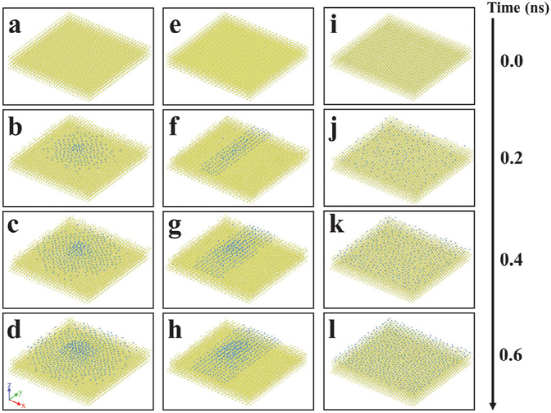

最后,作者比较了具有不同密勒指数的铜表面的性能。通过模拟锂在多晶铜基底的均匀沉积(图4)及引入非均匀沉积来模拟Cu(100)、Cu(110)和Cu(111)的尖端效应(图5)。研究发现,在锂初始沉积过程中,Cu(100)和Cu(111)表面上的锂原子在X和Y方向上有规律地扩散并迅速扩散到整个表面。然而,Li原子在Cu(110)表面上的扩散明显较慢,并反映出强烈的各向异性。同时结合动力学等性质的计算,表明锂原子在具有不同密勒指数的铜表面上表现出不同的势能面分布特征和动力学特征,Cu(100)和Cu(111)表面的性能要明显优于Cu(110)表面。

图4 锂在多晶铜基底上的均匀沉积

图5 锂在不同铜表面上的非均沉积

结合以往的实验工作,该文章认为,Cu表面的密勒指数是影响Cu表面Li沉积行为的重要因素。沉积在具有不同米勒指数的Cu表面上的Li原子的排列具有不同的特征和规律。通过调节Cu箔的暴露表面,例如降低商用Cu箔中(110)面的比例,可以有效改善Li在Cu 集流体上的沉积行为。

Genming Lai, Junyu Jiao, Chi Fang, Yao Jiang, Liyuan Sheng, Bo Xu, Chuying Ouyang, Jiaxin Zheng. The mechanism of Li deposition on the Cu substrates in the anode-free Li metal batteries. Small 2022.

https://doi.org/10.1002/smll.202205416

作者简介

郑家新:北京大学深圳研究生院新材料学院副教授(课题组长)、研究员、博士生导师。主要从事功能材料(尤其是能源材料、半导体材料与器件)计算模拟与设计。至今在Nature (2篇)、Nature Energy、Nature Commun.、Acc. Chem. Res.、Nat. Sci. Rev.、Chem、 J. Am. Chem. Soc.、Nano Lett.、J. Phys. Chem. Lett.、ACS Energy Lett.、Adv. Mater./Adv. Energy Mater./Adv. Funct. Mater./Adv. Sci./Small、Nano Energy、NPG Asia Mater.、Chem. Mater.等学术期刊上发表SCI论文150余篇(第一作者或通讯作者超过70篇)。其中封面论文8篇,ESI高被引论文4篇,1篇论文被科学网评为2015年国内自然科学领域最受关注的10篇论文之一。文章总引用8000余次(Google Scholar),H-index为49。获得2018年深圳市自然科学一等奖,2020年深圳市青年科技奖。2021、2022年连续入选斯坦福发布的全球前2%顶尖科学家单榜(World’s Top 2% Scientists)。