大家好,欢迎来看今天的文献解读!今天我们要聊的文章是来自PLOS ONE的《Diagnostic of fatty liver using radiomics and deep learning models on non-contrast abdominal CT》。这篇文章探讨了如何利用无对比剂的腹部CT影像结合放射组学和深度学习模型,来精准诊断脂肪肝。对于临床医生来说,如何在非侵入性环境下高效地识别脂肪肝,尤其是早期发现,是一个迫切的需求。文章中提出的模型是否能成为我们临床实践中的新利器呢?一起来看看吧!

在这项研究中,研究者们回顾性地分析了840位在郑州大学第一附属医院接受无对比剂腹部CT和定量CT检查的患者。他们将患者分为训练集和测试集,利用QCT技术作为参考标准,提取了大量的放射组学特征,并构建了多种机器学习和深度学习模型进行分类。这种方法的创新性在于首次将2D和3D的放射组学与深度学习模型结合,系统比较了不同模型的表现,对于脂肪肝的分类提供了新的视角。

亮点这项研究的亮点在于其创新性和全面性。首先,文章探讨了放射组学与深度学习模型的结合,为脂肪肝的诊断提供了新的思路,尤其是在采用多种机器学习算法的背景下,展现了全面的比较分析。其次,研究所用的样本量达到840,这在脂肪肝相关研究中是相对较大的,增强了研究结果的可靠性。此外,研究获得了2022年河南省医学科学技术研究计划(SBGJ202102089)的资助,为研究的推进提供了有力支持。

题目:Diagnostic of fatty liver using radiomics and deep learning models on non-contrast abdominal CT

杂志:PLOS ONE

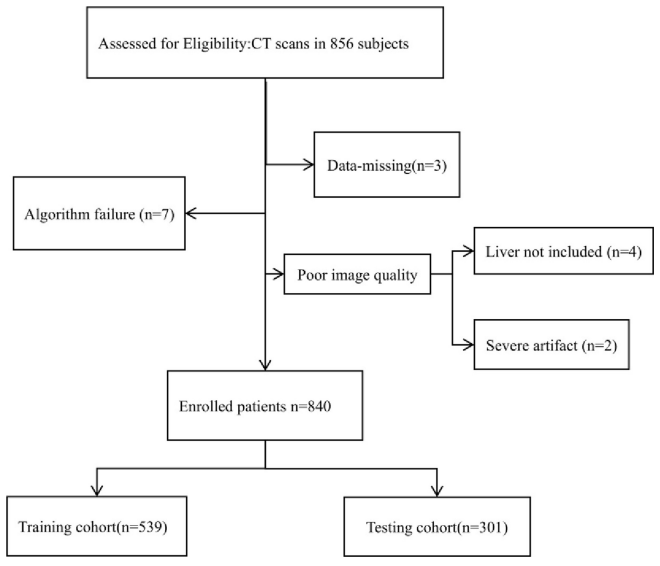

在本研究中,参与者的招募与分组流程被详尽地展示在图1中。研究共纳入840名参与者,经过非对比腹部CT和定量CT(QCT)检查后,最终被分为训练集(539名)和测试集(301名),其比例为9:5。此图不仅清晰显示了筛选的各个步骤,还突显了因算法失败、缺失数据及图像质量差而被排除的个体,确保了研究的系统性与严谨性。参与者的合理筛选与分组为后续分析提供了重要保障,增强了研究结果的可靠性和普适性。

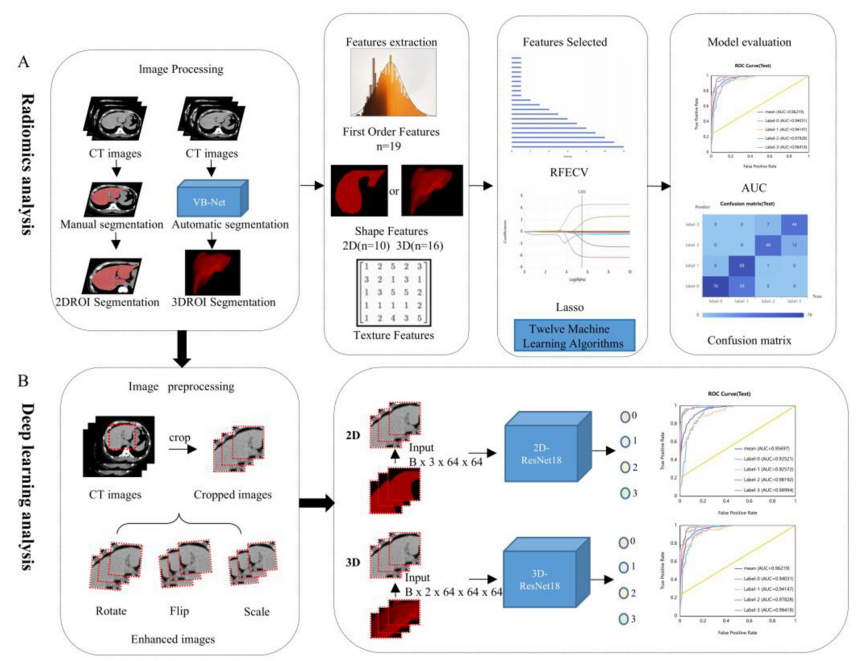

接下来,图2展示了肝脏图像分割及特征提取的分析流程。研究采用ITK-Snap软件手动分割肝脏区域,随后通过Vector Boosting网络模型实现自动分割,并提取了2D和3D的感兴趣区域(ROI)。这一流程的科学性和严谨性为后续的放射组学分析提供了基础。自动分割的引入不仅减少了人为误差,还提高了特征提取的效率和准确性,从而可能提升模型的分类效果,确保了提取特征的代表性。

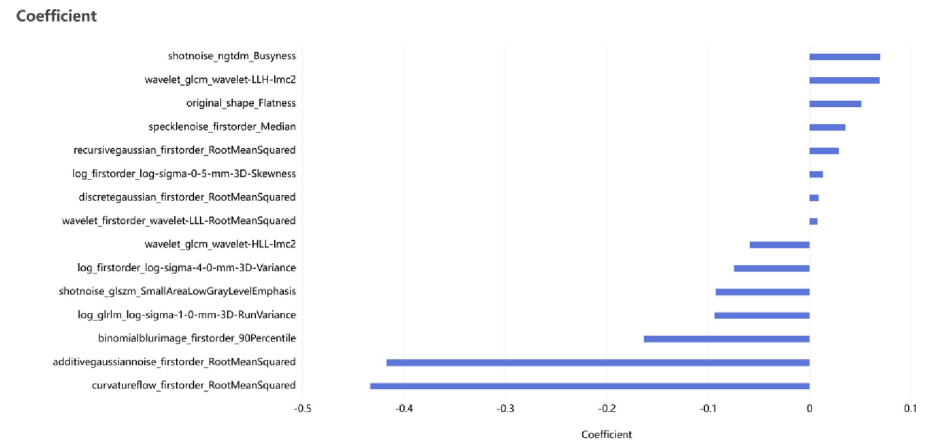

在特征分析方面,图3展示了经过特征选择后,剩余的15个显著特征的权重。这一可视化分析帮助研究者理解不同特征对脂肪肝分类的贡献程度。通过量化特征的重要性,模型的可解释性得到提升,为临床医生的决策提供了直观支持,进而改善脂肪肝的早期诊断与干预效果。

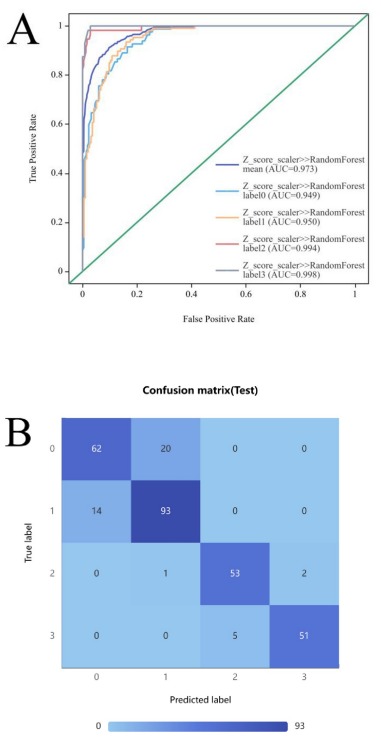

最后,图4展示了2D放射组学模型的诊断性能评估,包含接收者操作特征(ROC)曲线和混淆矩阵。ROC曲线的分析为模型的诊断能力提供了直观的量化标准,而混淆矩阵则揭示了模型在不同类型脂肪肝分类中的表现。通过对这些结果的深入探讨,可以为未来模型的优化与改进提供指导,确保在临床应用中实现更高的准确性。

总结

这篇来自PLOS ONE的研究探讨了通过无对比剂腹部CT影像结合放射组学和深度学习模型诊断脂肪肝的可能性。研究回顾性分析了840名患者的数据,利用QCT技术提取特征并构建多种机器学习和深度学习模型。研究创新地将2D和3D放射组学与深度学习结合,为脂肪肝的早期非侵入性诊断提供了新的思路。研究结果显示,使用的样本量和系统的分析流程增强了研究的可靠性与普适性,特别是在特征选择和模型评估方面的科学性,为临床实践提供了潜在的应用价值。这项研究的成果有望成为临床医生在脂肪肝识别中的新工具。