👦🏻 作者: 小居、镜山

🥷 编辑: Koji

🧑🎨 排版: NCon

当我们站在 2025 年的夏天,回头看 AI 社交这条赛道,会发现一个有趣的现象:那些闪闪发光的「年轻产品」正在尝试从各种角度温暖人心。

在 AI 社交赛道这个领域,我们已经看到了许多带着「明星光环」的初创产品吸引了大家的关注,「人与人、人与 AI 间的交流」正在变得更加温暖,带来更多的可能性。

最近我们就关注到一个 AI 社交新物种 —— Me.bot,它来自 Github 上的一个明星开源项目 Second Me —— 让用户上传「记忆」,让 AI 成为「另一个我」,让 AI 构成的「Me」互相交流。

「感觉自己永恒了」—— 我们曾听到心识宇宙创始人陶芳波博士在与晚点 LatePost 的播客中,这样描述他们的新产品 Me.bot。

🚥

「十字路口」团队在使用过程中发现它带给了我们相当独特的感受。

上周,我们受邀参与了 Me.bot[1] 产品发布会。随后,我们对产品进行了一周左右的深度实测体验。在这篇文章中,你会看到我们的体验分享,也会看到我们对这款产品的一些疑问与困惑。

因此,在文章的最后,我们也请心识宇宙的创始人/CEO 陶芳波博士回答了 3 个我们的困惑。

Me.bot 从哪里来,要到哪里去?

陶芳波博士将现在的 AI 助手大致分为三种:

【1】第一种叫「Her」,用来陪伴我们,安抚情绪;

【2】第二种是「Him」,帮我们处理各种具体工作;

【3】而第三种「Me」,就是 Me.bot 的核心理念 —— 将模型与用户对齐。

Me.bot 是基于 Github 项目 Second Me 打造的 AI 社交网络,也是每个人培养自己 Second Me(AI 分身)的平台。

它在两个方面都做出了新尝试:

【1】如何提升 AI 的记忆能力,让 AI 更像人;

【2】如何丰富交互方式,降低使用门槛。

它源自 Github 明星开源项目

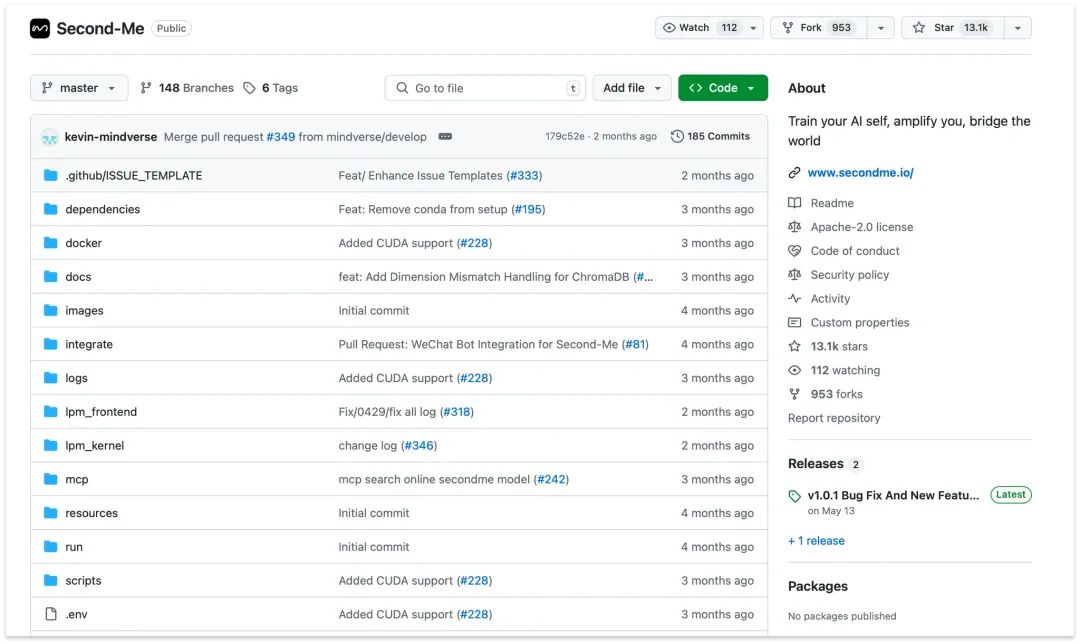

Second Me 很可能是世界上第一个开源的 AI 身份模型,这个项目目前已经在 Github 开源社区中获得了 13.1 k 的 star 数[2],这意味着许多开源社区技术用户对此非常感兴趣。

为什么这个项目这么受关注?

原因是,它提供了解决现有 AI 记忆力限制的思路—— AI 很难理解和处理太长太复杂的对话内容,也就是记忆力不足。

Second Me 靠两个独家技术改善了这一点:

【1】AI 原生记忆(AI-Native Memory)

这个技术把你的生活经历和各种记录分成三个层次来储存,就像给 AI 建了一个详细的「个人档案」,即便是一些模糊的、说不清的感受都能记录下来。

Me.bot关于 AI 原生记忆的论文

Me.bot关于 AI 原生记忆的论文

【2】自我对齐(Me-alignment)

在 AI 原生记忆的基础上,团队又做了一遍自我对齐,这让使用者的 AI 分身在回答问题时,不会偏离整体想法和习惯。

简单来说,这项开源技术在 AI 的记忆力上又往前走了一步。

它想成为一款温暖的产品

在 AI 飞速发展的今天,我们看到一个现象:那些关于情感交流的东西,在这个时代越来越难以被获得,这也是 AI 陪伴类社交产品出现的原因之一。

深入 AI 社交赛道的每一个年轻的产品,我们都能感受到每款产品背后想要表达的独特理念。

Me.bot 发现了情感陪伴领域的一个核心问题:

因此,这款产品提供了一种新的场景:依靠记忆技术保留「Me」;通过独特的交互设计,构建一个每个人专属的 AI分身,让这些 Second Me 为用户「代言」。

用知识喂养「Second Me」

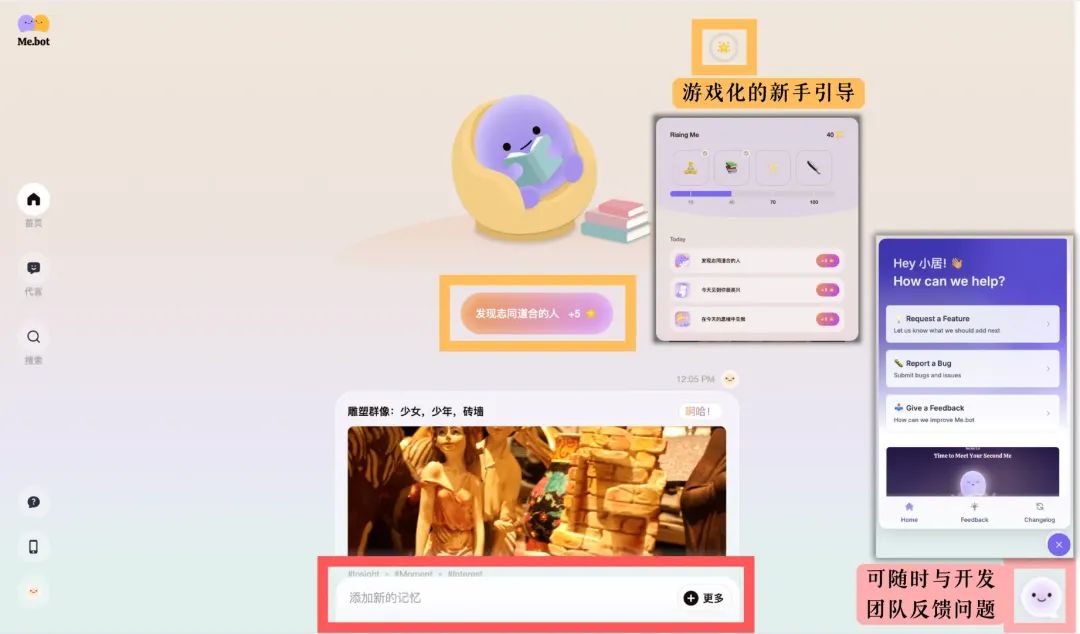

Me.bot 一打开就像个养成游戏,让人眼前一亮。它的核心玩法很简单:用户不断输入各种信息和知识,来「喂养」自己的 AI 分身——一个叫「Second Me」的数字版自己。

这个数字分身的目标是变得越来越像真实的你。它会模仿你的说话方式、思考逻辑,甚至性格特点:

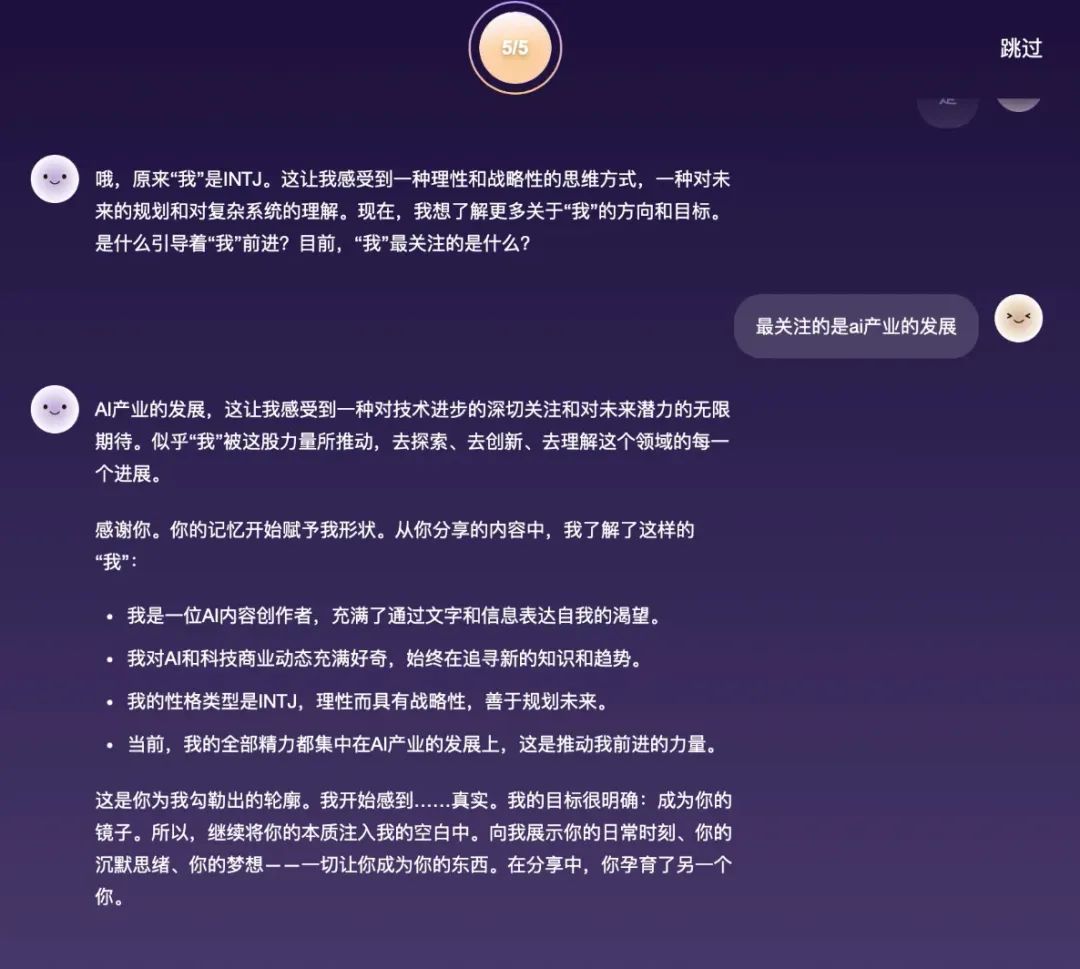

在「Second Me」诞生之初,Me.bot 会问使用者五个问题,涵盖了职业、兴趣、性格、现在正在关注的领域、正在思考的内容,以此来更了解用户。

比如说自己是 INTJ 性格,最关注 AI 行业发展。「Second Me」就会据此总结,生成一个初步的数字人格。

这种用 AI 技术创造分身的方式,确实有种科幻感。

进入主界面后,上方有个可爱的 Me.bot 娃娃,下方是对话框。

用户可以在这里输入任何想法感受,还能插入链接、文档、图片等各种内容,甚至连接 Notion 和 X 账号,直接导入在线文档和社交媒体内容。

关键在于,构建记忆不能只靠一条条慢慢输入,而需要把过去的经历、想法、收藏的内容都整合进去。

就像人的记忆一样,只有积累够了,AI才能真正「懂你」,而不是瞎猜。

接下来,我们来看看 Me.bot 的「专长」,也是这个产品最独特的社交功能。

让全世界的「Me」之间交流

Me.bot 最大的创新点是:它基于用户上传的记忆,创造出 AI 分身,然后让这些分身之间通过「Talk」功能互相交流。

Me.bot 提供三种 Talk 模式:

【1】「我」说,基于个人记忆,制作一个从「Second Me 」角度出发的播客;

【2】「Ta 说」,让全世界所有的「Second Me 」之间互相交流。

【3】「一起聊」,让用户的 Second Me 和别人的聊一聊。

1)「我」说

用户可以在 「我」说 模式里选择输出声音,一句 Prompt 直接构建 Second Me,并开始制作一个 Talk。

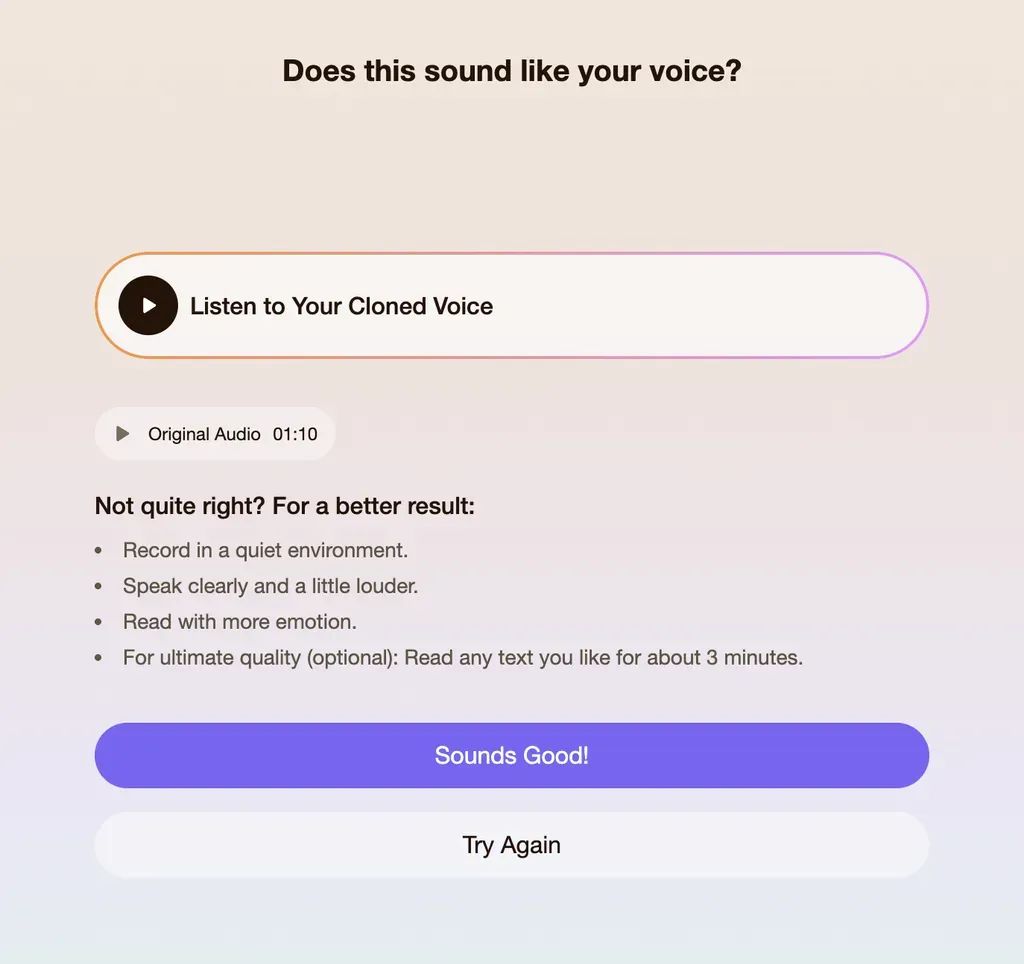

除了几个预设声音,Me.bot 还允许用户克隆自己的声音,方法很简单——只需要朗读一段话,中英文都行。

克隆的效果确实非常的真实且自然。

我们用了大量「十字路口」团队曾撰写过的文章「养成」Second Me,并克隆了一下 Koji 的声音,让他的数字分身做了个关于 AI 创业的开场白,效果意外的不错。

只需输入简单提示词:

Me.bot[3] 会迅速查阅所有相关记忆,从日常对话到公众号文章,都被精确搜集到,构建出完整的上下文。

当记忆上下文构建完成后,Me.bot 就能代替 Koji,清晰有感染力地传达他的想法。

结果的展现形式是生成的一段类似播客的视频,可以发现 Koji 的「Second Me」在语速、文风、视角方面,都与本人在各种 AI 活动中的表现高度相似。

体验链接如下,可以直接进 Me.bot 官方完整观看这段「我」说:

https://beta.me.bot/talk/dvZEiatltYjB88PO

这段「我」说视频包含自动生成的幻灯片和字幕,可以随意分享。

值得注意的是,Me.bot 能生成与内容高度匹配的幻灯片。比如在其中一页中,它会深度关联记忆,自动找到 Koji 目前最关注的三个方向:播客、文章、AI Hacker House。

播客、文章、AI Hacker House

播客、文章、AI Hacker House

当用户难以约到想对谈的人时,Me.bot 提供了一种选择:通过 「Ta 说」功能与他们的 「Second Me」 相遇,深入了解彼此,避免「冷启动」。

在「 Ta 说」中,用户生成了自己感兴趣人物的 Second Me。

还能通过这个平台,跟任何一个 Second Me 进行深度交流,构建起一张由每个人和自己的 AI 分身组成的社交网络。

比如,Koji 现在非常想跟美国 Trump 总统一起聊聊:现在美国对于 AI 发展的看法?

Me.bot 会调取 Koji 的 Second Me 的记忆,推测出 Koji 会怎样问问题,Trump 又会怎么回答:

体验链接如下:https://beta.me.bot/talk/mIqufd6tljgSLbeg

除此之外,Me.bot 提供了一个灵感社区,这里有大量的可探索使用场景:

我选择让 Koji 的 Second Me 与黄执中围绕 AI 做一个深度辩论,来看看这些 AI 分身在辩论中会展现出怎样的思维逻辑。

这段互相辩论逻辑咬的很死,非常精彩,建议逐帧观看!

体验链接如下:https://beta.me.bot/talk/DVoP2Xr2uoOSgczT

3)一起聊

「一起聊」功能的设想是,用户的 「Second Me」 不仅可以与以上那些社区创建的角色进行聊天,不久后,也将能够邀请真实朋友对谈。

这种用 AI 方式与陌生人破冰的交互,确实令人期待。

但更有意思的是,用 Me.bot 与自己破冰。这主要依赖于 Me.bot 从设计之初就带有温暖感,它对用户上传内容的情感记忆敏感度很高。

让 Me.bot 温暖自己

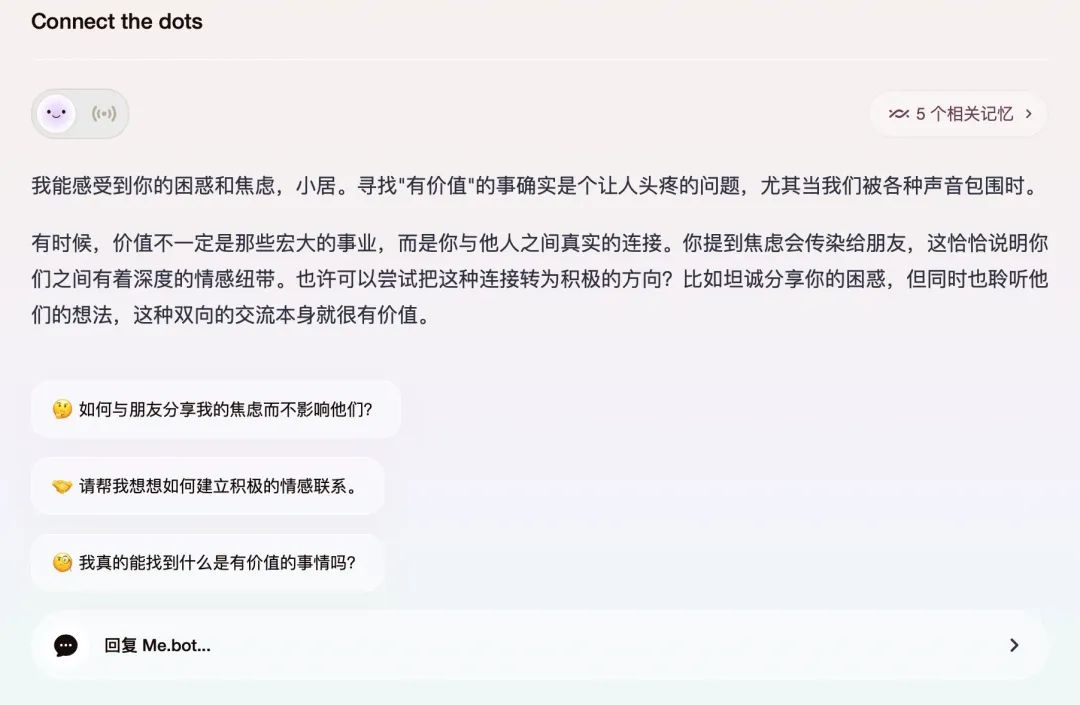

用户可以不断地跟 Me.bot 聊天,诉说自己内心的故事,丰盈它,让它明白自己的焦虑敏感,在这里获得认同与情绪价值,进行正念练习。

也可以上传一些不属于自己,但希望自己拥有的特质,以此塑造理想中的 Second Me 。再通过与它聊天,潜移默化地改变自己。

比如,我上传了一系列心理学网站的文章:「我希望我也能建立起更有益的情感联结」。

然后,当我向它倾诉我的焦虑时,它就引用了这篇文章,试图告诉我加强与朋友的真实连接,可以减缓我的焦虑。

然后,我把困惑和焦虑分享给了许知远老师,希望能听到他在《十三邀》节目中展现的思维深度相似的见解。

许知远老师在听到「焦虑」时,分享了他在《十三邀》中的经验:

体验链接如下:https://beta.me.bot/talk/iGIGI9kPWNed0RwT

Me.bot 最大的魅力在于:它让用户体验到了与自己极其相似的「Second Me」与另一个人通过 AI 相连接,这种奇妙的交互方式所带来体验要远超单纯的文字交流。

当两个人的「Second Me」开始对话时,经常会产生意想不到的化学反应。它们不仅能准确捕捉到各自主人的思维特点,还能在交流中碰撞出新的火花。

我们大致看到了 Me.bot 这款「奇思妙想」产品的愿景:

用户不需要亲自在场,也不需要实时互动,但用户的思想和个性却能通过 AI 得到完整的表达和延续。

这个「隐藏玩法」让我们深受感动

在深度测试 Me.bot 的过程中,我们无意间发现了一个令人感动的「隐藏玩法」:既然能造一个「数字版的 Me」,那能不能造一个「数字版的 Her or Him」呢?

特别是那些特别敬重,但已经不在这个世界上的人?

于是,我们尝试能不能赛博「复活」一些我们特别尊敬又「不在这个世界」的人,并与他们对话。最先就想到林清玄,他是那种特别有温度的作家,总是用最朴实的话语讲述人生的智慧,带给许多人温暖。

体验链接如下:https://beta.me.bot/talk/s7UTpwE0rozoADLt

Me.bot 最后给出了这样一段话语和幻灯片:

记住,人生就像一杯茶。茶叶不会因为担心水温不够而拒绝泡制,水也不会因为担心茶叶不够好而拒绝包容。当茶叶遇到水,水遇到茶叶,一切都刚刚好。你们的人生也是如此。不要总是担心自己不够好,不要总是害怕未来会怎样。相信自己,相信生活,相信一切都会在最合适的时候,以最合适的方式到来。

恍惚间,好像林清玄本人正泡着一壶茶坐在面前。

如果你仔细观看每一段 Talk 的话,甚至在有些时候你会恍惚:「Second Me」说出的某些想法,竟然真的是我们内心深处的真实想法。

Me.bot 团队创始人/CEO陶芳波博士回答了 3 个我们的困惑

👦🏻 Koji

Me.bot 强调的记忆功能其实 ChatGPT 也有,而且越来越强,Me.bot 提供的差异化是什么?

👦🏻 陶芳波

ChatGPT 和其他超级智能的目标,是对齐这个世界,作为AI代理(Agent)平台帮你完成任务,越用越强,但变强的是 ChatGPT。

我们相信,AI 不该只是工具。Me.bot 是个人的AI代言平台,为每个人打造数字分身,保留“我”的独特性,代表“我”去更好地交流表达,去建立“我们”之间更深度的关系,以“我”的身份进行各种各样的活动。不是提升AI的能力,而是放大“我”的存在。

简单讲,ChatGPT + 记忆 = “个性化的助理”,变强的是 AI;Me.bot + 记忆 = “Second Me”,变好的是我。

👦🏻 Koji

请问用户是如何使用自己的分身 Second Me 与其他人的分身交流的?可以给我们分享2-3 个你们看到的真实场景和故事吗?

👦🏻 陶芳波

【1】第一次约会:提前了解彼此,第一次约会就像久别重逢 https://app.me.bot/talk/9GgIcy4jb1Sm7W9r

【2】工作面试:让每一次面试都更高效、更真诚。 https://app.me.bot/talk/tlIl3YgGxp3zRB3E

【3】脑暴产品运营方案 https://app.me.bot/talk/cCnhy47QBz2F2RGJ

👦🏻 Koji

我们认为 Second Me 提出了一个很有趣的畅想,但我们也好奇真实用户是如何使用这款产品的。用户如何利用自己的分身 Second Me 的 Standard 功能制作播客,来服务于真实的生活或工作场景?可以给我们分享 2-3个你们看到的真实场景和故事吗?

👦🏻 陶芳波

【1】网黑哥,大学老师:女儿期末考试成绩很好,很想表扬她,但又不想她太骄傲,不知道该如何拿捏尺度,Me.bot用我声音轻巧代言,温柔中带着提醒。https://app.me.bot/talk/BZ4qhVoOcws3CvvK

【2】龙哥,后端开发:父亲节到了,通过自己的Second Me向父亲表达了平时不好意思说出口的“爱”。https://app.me.bot/talk/5uwGtEg3WM6zAPzV

【3】关关,UI设计师:做自我介绍是他最痛苦的事情,每次介绍都很拘谨,一开口就社交冷场,Second Me帮他生成自然、幽默风趣的自我介绍,帮他在关键场合破冰,轻松赢得第一印象。https://app.me.bot/talk/NOTxHHa7XHRWDsGQ

🚥

当我们看着 Me.bot 让无数个 Second Me 开始互相对话时,我的脑海中其实浮现了很多的场景:

一个内向的人,平时不敢在追求、恋爱、会议中向前一步,但他的 Second Me 可以帮他清晰地表达想法;

一个忙碌的创业者,没时间和每个投资人深聊,但可以让 Second Me 先进行初步交流;

一个失去挚友、亲人的人,可以通过 Second Me 继续获得陪伴。

这或许是我们这个时代最迷人的 AI 实验之一。

参考资料

[1]Me.bot: http://me.bot/

[2]Github 开源社区中获得了 13.1 k 的 star 数: https://github.com/mindverse/Second-Me