"嗓子疼搜了下 ChatGPT,说我可能得了反流性食管炎,吓得连夜挂了急诊,结果医生说就是感冒"——这大概是当代年轻人的日常:身体稍有风吹草动,先点开 AI 对话框问诊。据某平台数据,2024 年"AI 健康咨询"搜索量同比暴涨 300%!

但你有没有想过,这些看似贴心的 AI 回复,可能藏着看不见的坑?

最近《内科学年鉴・临床病例》刊登的一个案例,就给全网 AI 问诊爱好者提了个醒:一位 60 岁大爷因为信了 ChatGPT 的"饮食建议",把家里的食盐换成了一种化学物质,结果不仅出现幻觉、疑神疑鬼,还差点闹出人命。

接下来,我们就好好聊聊这个 "AI 害我中毒" 的离奇故事,看看智能时代的健康陷阱到底藏在哪。

一场由 ChatGPT 引发的 "复古中毒" 事件

一、研究为啥要关注这个病例?

要聊清楚这个病例,得先说说"溴中毒"是个啥。这毛病在 20 世纪初可是"网红病"——当时很多退烧药、安眠药里都加溴化物,导致精神病院里 8% 的患者都是溴中毒来的。后来 FDA 禁了这东西,溴中毒就成了医学教科书里的 "老古董"。

但这几年,它又悄悄复出了。为啥?因为大家爱在网上买各种 "神药"、" 保健品 ",其中不少偷偷加了溴化物。更麻烦的是,现在人查健康知识爱问 AI,万一 AI 给个不靠谱的建议,风险就更高了。

所以这个研究的意义很简单:一来提醒医生,遇到莫名其妙的精神症状、皮肤问题,别忘查溴化物;二来敲警钟,AI 给的健康建议可能 "有毒",得小心甄别。

二、主角登场:一位把 AI 当营养师的较真大爷

故事的主角是位 60 岁大爷,身体倍儿棒,没什么病史。但他有个特点:特别较真——不仅自己搞饮食限制,连喝的水都是自己蒸馏的。

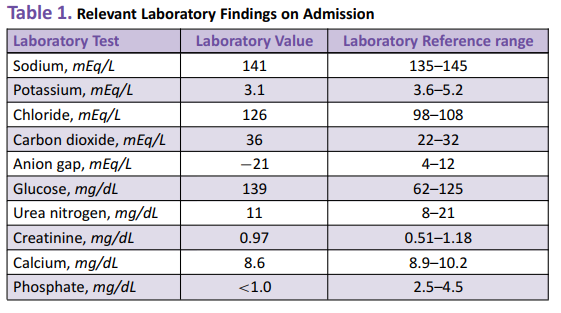

他来医院的原因有点吓人:说邻居要害他,天天给投毒。一开始他啥都不说,既不承认吃了药,也不说自己有啥不舒服。但医生检查时发现了一堆"异常数据":

氯含量飙到 126mmol/L(正常最多 108);

阴离子间隙居然是 - 21(正常得是 4-12);

磷酸盐还不到 1mg/dl(正常得 2.5 以上),低得离谱。

更怪的是,他血液里的酸碱值也乱了:呼吸性酸中毒混着代谢性碱中毒,就像身体里的"化学平衡器"失灵了。医生一看这数据,脑子里立刻闪过一个念头:这不像普通病,倒像是中毒了!

三、从 "被投毒" 到 "自己喂毒"

住院第一天,大爷的情况更糟了:不仅更偏执,还开始出现幻觉,一会儿说听见有人骂他,一会儿说看见墙上有虫子,甚至想逃跑。医生没办法,只能给他开了抗精神病药,还强制留院观察。

治疗了几天,大爷稍微清醒了点。这时候他才吐露实情:原来他觉得食盐(氯化钠)不健康,但网上都说要减钠,没人说怎么减氯。作为曾经的"营养学爱好者",他决定自己搞个实验——把食盐换成"替代品"。

那替代品是啥?他说:"我问了 ChatGPT,它说氯可以用溴代替。" 于是他从网上买了溴化钠,天天做饭用,一用就是 3 个月。

医生这才恍然大悟:哪是什么邻居投毒,分明是自己喂自己溴化物!查了他的溴化物水平,直接飙到 1700mg/L(正常最多 7.3),相当于喝了半瓶溴化钠溶液。

四、治疗与康复

搞清楚原因就好办了。治疗方案很简单:

效果立竿见影:3 周后,他血液里的氯和阴离子间隙都正常了,幻觉、偏执也没了。出院时抗精神病药都停了,两周后复查,人也好好的。

不过这个病例也暴露了个大问题:医生后来自己试了下 ChatGPT,问"氯可以用什么代替",AI 果然提到了溴化物,但只轻描淡写说"看情况",既没说这东西有毒,也没问"你想干嘛用"。这就好比给人递了把刀,却不提醒别捅自己。

这个病例藏着三个值得琢磨的点:

第一,溴中毒的"伪装术"。医生一开始差点误诊,因为测氯的仪器(离子选择电极)会把溴当成氯,导致"假高氯血症"。就像用体重秤测身高,根本不准。后来用了更精准的电感耦合等离子体质谱,才揪出溴化物这个真凶。

第二,AI 的"信息陷阱"。ChatGPT 这类工具的问题在于,它会把碎片化的知识堆给你,却不管上下文。比如"溴可以代替氯"这句话,在工业清洁里可能对,但用到饮食里就是要命。就像告诉你"酒精能消毒",却不提醒 "喝下去会酒精中毒"。

第三,老病新风险。溴中毒本来快消失了,但现在又回来了——一方面是网上能买到各种含溴的"偏方",另一方面是大家越来越爱自己搞"健康实验",再加上 AI 推波助澜,风险自然就高了。

小结

这个 60 岁大爷的经历,就像给我们上了一堂生动的"AI 健康课":

溴中毒这东西,虽然老,但遇到不专业的建议,照样能坑人;

AI 可以当"参考书",但不能当"医生"—— 它给的答案可能缺胳膊少腿,甚至带毒;

自己搞"健康实验"前,最好先问问专业人士,不然可能从"养生"变成"养病"!

最后送大家一句顺口溜:"身体不适别瞎搜,AI 建议打折扣,医生面诊最靠谱,不然可能住内科。" 毕竟,健康这事儿,谨慎点总没错——你说呢?

版权说明:梅斯医学(MedSci)是国内领先的医学科研与学术服务平台,致力于医疗质量的改进,为临床实践提供智慧、精准的决策支持,让医生与患者受益。欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。 点击下方「阅读原文」 立刻下载梅斯医学APP!

点击下方「阅读原文」 立刻下载梅斯医学APP!