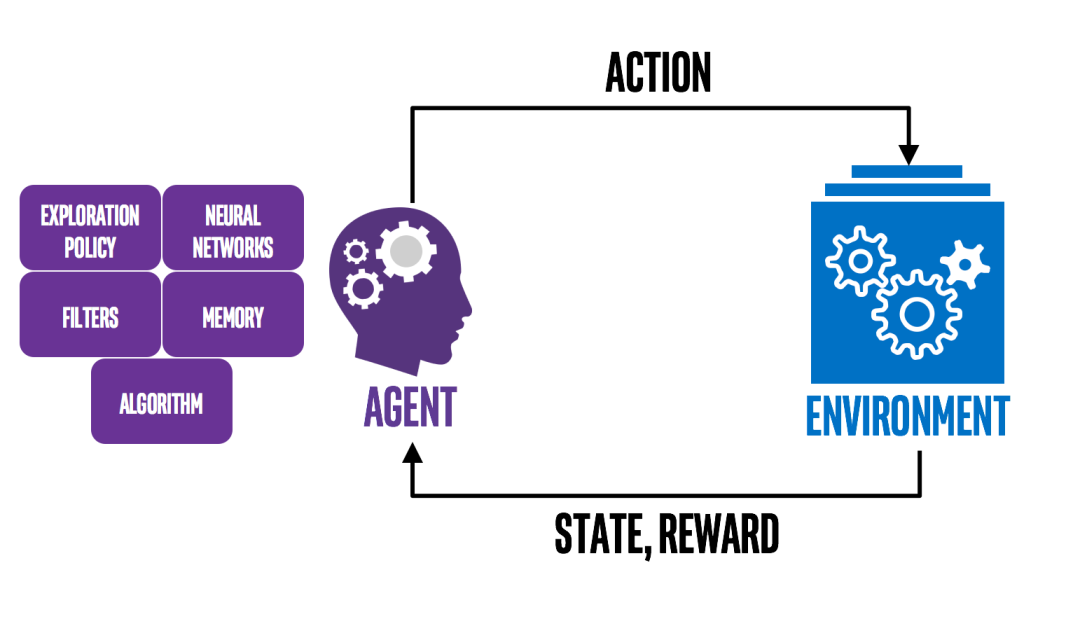

(1)传统智能体的构建方式

智能体系统├── 感知模块(专门的传感器处理)├── 决策模块(规则引擎或特定算法)├── 执行模块(专门的执行器)└── 学习模块(强化学习、监督学习等)

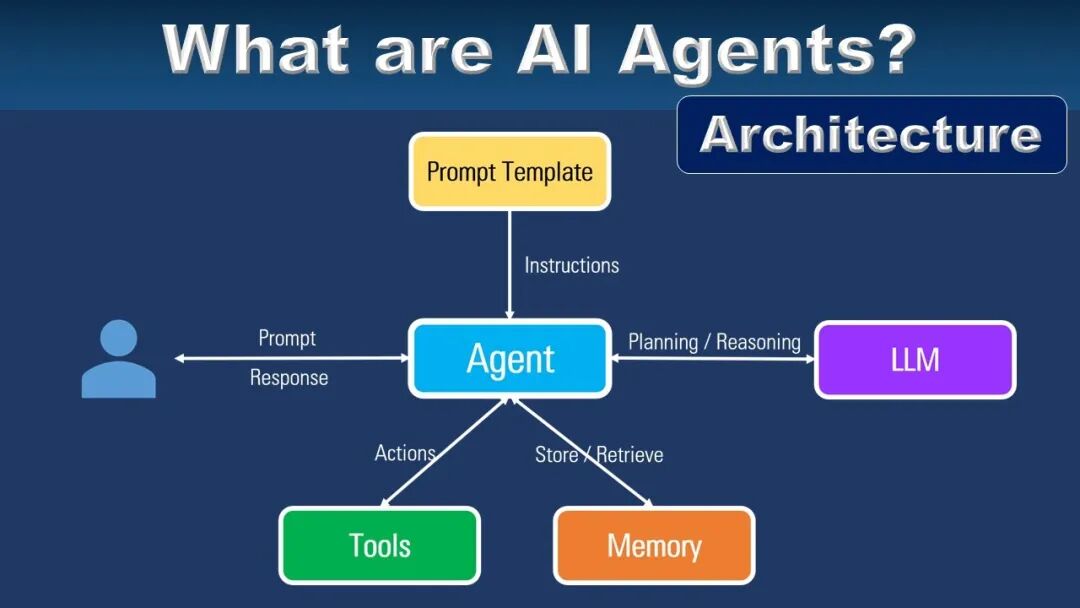

(2)大语言模型智能体的构建方式

LLM智能体系统├── 核心:大语言模型(统一的认知引擎)├── 输入处理:多模态信息转换为文本├── 推理决策:基于语言的思维链推理├── 工具调用:通过API连接外部世界└── 输出转换:文本指令转换为具体行动

这两种智能体的根本差异在于,大语言模型智能体将语言作为通用接口。

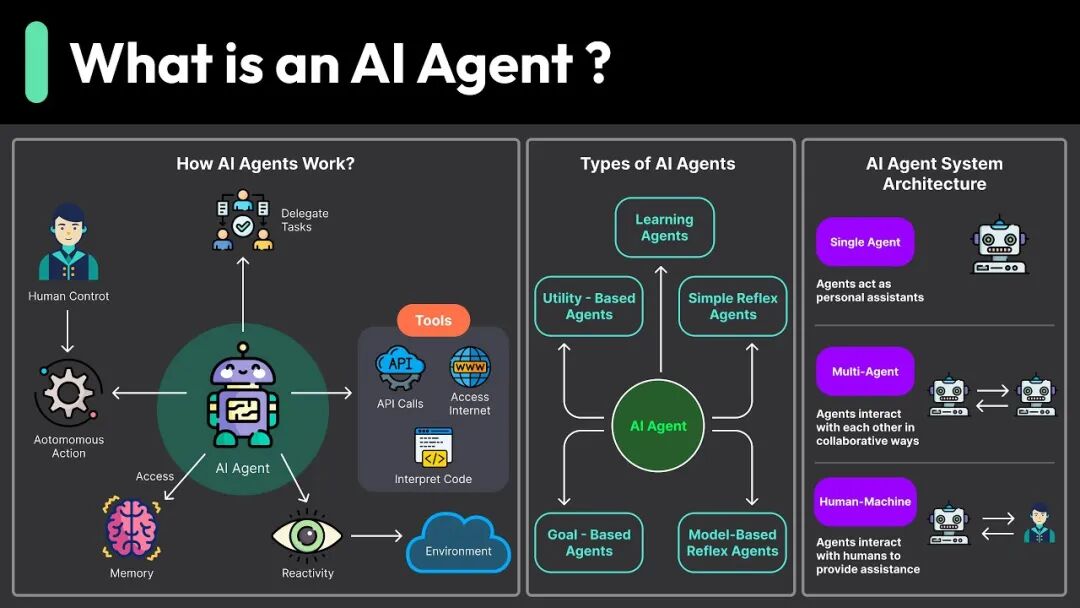

LLM智能体是一个能够理解和生成人类语言的万能助手,主要有三种应用模式。

1. 对话式智能体(Conversational Agents)

以自然语言对话为主要交互方式应用:客服机器人、个人助理、教育辅导。

案例:智能学习助手

学生:"我不理解什么是Transformer架构,和RNN有什么区别?"智能体:"简单来说:- RNN像逐字读书,必须按顺序处理,效率低- Transformer像同时看整页,通过注意力机制并行处理所有信息核心优势:并行计算、更好捕捉长距离依赖关系。"学生:"GPT是怎么训练的?"智能体:"三个阶段:1. 预训练:用大量文本学习语言规律2. 指令微调:学习按人类指令行事 3. 强化学习:通过人类反馈优化输出想动手实践吗?我可以安排从注意力可视化到mini-GPT实现的练习项目。"

2. 任务执行智能体(Task-Oriented Agents)

专注于完成特定任务应用:自动化办公、数据处理、内容生成

案例:营销文案生成器

输入:产品信息 + 目标受众 + 营销目标处理:分析竞品 → 提取卖点 → 选择文案风格 → 生成多版本文案输出:A/B测试用的不同风格文案 + 效果预期分析

3. 多智能体系统(Multi-Agent Systems)

多个LLM智能体协作完成复杂任务应用:软件开发、科研协作、决策支持

案例:AI软件开发团队

产品经理智能体:分析需求,制定产品规划架构师智能体:设计系统架构,制定技术方案 开发者智能体:编写代码,实现功能模块测试工程师智能体:设计测试用例,执行质量检查项目经理智能体:协调进度,管理资源分配

在理解了传统强化学习智能体和基于大语言模型智能体的特点后,我们可以根据具体需求选择最适合的技术路径。

- 需要精确控制和实时反应 → 传统智能体架构

-

需要自然语言交互和快速开发 → LLM智能体

- 需要强大学习能力和长期优化 → 强化学习智能体

- 需要复杂推理和知识整合 → 混合架构智能体

需要注意的是,LLM智能体的出现并不意味着传统方法的淘汰,而是为我们提供了更丰富的工具箱,让我们能够根据不同的问题选择最合适的解决方案。

日拱一卒,让大脑不断构建深度学习和大模型的神经网络连接。