2023年以来,ChatGPT之类的生成式人工智能和通用语言大模型给学术界带来了巨大震撼。当我们给出几个关键词,ChatGPT就能自己生成一篇看起来还不错的论文,这些由人工智能生成的论文可以瞒过一些资深编辑和学者的法眼,变成正式的文章在期刊上发表出来。有些学生也曾经使用经过ChatGPT编辑生成的论文,作为作业交给了老师,并得到了老师的高分评价。这些现象,都无疑指向了这样一个问题,诸如ChatGPT之类的人工智能是否会让那些满腹经纶的人文知识分子,尤其是学术编辑失业呢?

索卡尔事件及其学术效应

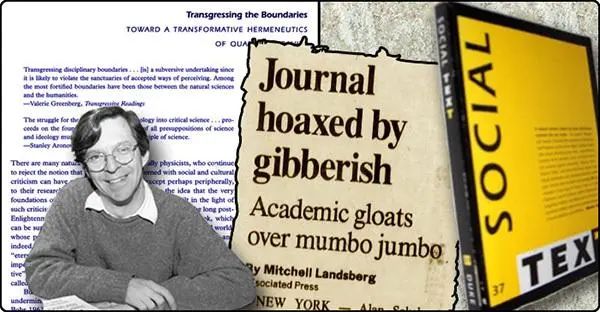

在分析ChatGPT对学术编辑的挑战之前,我们可以回忆一个学术史上的历史事件——著名的索卡尔事件。1996年5月18日的《纽约时报》头条,刊载了一条重要信息,著名的量子物理学家艾伦·索卡尔用计算机生成了一篇论文,里面杂糅了大量所谓的“后现代词汇”。这篇文章获得了当时在美国人文学界颇有地位的《社会文本》的青睐,随后这篇计算机生成的“诈文”,发表在1995年的《社会文本》上。其间,无论是《社会文本》的学术编辑阿诺罗维茨、约翰·布伦克曼,还是后来的杜克大学知名学者弗里德里克·詹姆逊,都对该文表达了肯定。但在文章发表几个月之后,索卡尔便在《纽约时报》上登载了对这篇用计算机生成的“诈文”的澄清。索卡尔解释道:

“我决定尝试一个适度(虽然明显是无法控制的)实验:一个文化研究方面唱主角的北美杂志——其编辑队伍包括诸如弗里德里克·詹姆逊与安德鲁·罗斯这些知识界中的杰出大师——是否会发表这样一篇论文?这篇论文在文字上带有明显的胡说八道,然而(a)它听上去很不错,(b)它应合了编辑们在意识形态上的偏见。”

显然,索卡尔之所以这样做,并不是想去侮辱某个杂志和编辑,以及人文学者。在他看来,这些打着所谓“后现代主义”旗号的人文作品的写作,无论在学者圈子,还是在学术编辑圈子,乃至整个人文学科的读者圈子里,都是一种“高级迷信”。

索卡尔事件带来的问题,并不仅是一位量子物理学家和一本颇具有影响力的学术杂志之间的纠葛,更重要的是,索卡尔的计算机编辑的“胡说八道”的“诈文”,掀开了整个哲学社会科学学术研究的一个隐匿的奥秘:哲学社会科学论文究竟是真的在谈实在的问题;还是按照某种固定的格式和模板,以及某种特定的偏见,合成的一种用来麻醉人文学者心灵的文章?

倘若是后者,这种写作技术,完全可以被计算机模拟并加以格式化,模仿出哲学社会科学学者写作中的“不传之秘”,并迎合特定学术编辑的倾向和爱好,以在诸如《社会文本》这样的顶尖级学术平台上生产成为学术文化产品,并在所谓的学术圈子里广为流传。换言之,索卡尔事件之所以重要,并不在于这是一场由物理学家发起的挑战,而是质疑了哲学社会科学研究的根基,即哲学社会科学并不具有研究真正问题的能力,它们只是重复着千百年来,在学院圈子里按照固定模板和格式生产特定文化产品的拥趸而已。

正因为如此,许多知名的人文学者都卷入了这场旷日持久的论战,参加论战的学者不乏名家大儒,如法国哲学家雅克·德里达、社会学家布鲁诺·拉图尔,还有北美的哲学社会科学学者理查德·罗蒂、布鲁斯·罗宾斯等人。这些哲学社会科学学者加入论战,其目的已经不再是对索卡尔事件引发的对哲学社会科学的嘲弄给出反击,而是基于学术写作和编辑角度重新思考哲学社会科学的定位。

换言之,后来卷入到索卡尔事件争论的学者,无一例外地认识到,倘若哲学社会科学的论文和专著的写作,不能真实地触及人类社会的核心问题,而只是在词汇和形式上创作一些看起来美轮美奂、但实际上丝毫没有触及核心问题的论著,恐怕不是哲学社会科学之福。因为一旦这样的风气在打着“后现代主义”的旗号蔚然成风之后,再没有人思考真正的人类现实问题,他们只注重自己的用词是否前沿和专业,结构是否对称和逻辑是否通顺,而罔顾在这些华丽辞章背后掩盖的是空无一物的灵魂。

人工智能与哲学社会科学研究

通过索卡尔事件的透镜,我们再回来思考ChatGPT给人文学术编辑带来的挑战是什么?尽管现在已经是2023年,各种西方后现代主义的用词和话语已经不再流行,中国学术界的情况与西方带有资本引导倾向的文化研究也有着霄壤之别,但在通用语言大模型和生成式人工智能面前,今天的中国哲学社会科学研究也面临着类似的挑战。

记得在一次人工智能的会议上,曾经有一位从事实验物理学的学者提出了这样一个问题:“ChatGPT是更容易模仿文科的文章,还是更容易模仿理工科的文章?”这些学者给出的答案是,文科的文章更容易让ChatGPT来模仿,其理由是无论文科还是理工科,文章的写作都有一定的形式和模板,这个是ChatGPT最容易模仿出来的部分。但是理工科的文章还有一个重要的组成部分,它不仅仅是文本的形式,而且有大量的实验数据,以及建立在这些实验数据基础上的理论演绎和计算,这些部分是ChatGPT完全无法模仿的。这些实验数据只有通过真正的科学实验才能得出来,所有理论的推演和计算如果离开了这些现实中的实验数据和结论,根本无法成为一篇真正的科学论文。

哲学社会科学的文章又是如何呢?在ChatGPT推出4.0版本后,人们惊奇地发现,这些生成式人工智能不仅可以写出一篇形式上完整、逻辑上完美、辞藻上华丽的论文,甚至可以模仿一些名家的文风写作特定的模仿论文。它可以模仿鲁迅的文风,写出一篇饱含嬉笑怒骂的杂文;也可以模仿费孝通的风格,写出一篇具有深厚学术功底的社会学论文。换言之,在哲学社会科学的论文写作中,的确有一些关联和结构,ChatGPT是可以通过机器学习,通过海量的语料库,发现并作为一种形式在生成中创作出来。

不过,对于哲学社会科学研究而言,这样的论文风格和形式,恰恰是他们在无意识间作为基本规则来应用的,即便在写作中,也无法直接领会到他们就在其形式之彀中。无论是学术界的同侪,还是期刊界的学术编辑,他们审读一篇文章时,往往有一个评价标准,就是这篇文章是否合乎所谓的学术规范、用词是否准确,以及形式是否严谨得体,这些构成了对学术论文评价的一个基本尺度。在这个尺度上,才能进一步探索这篇文章是否涉足了一个真实的学术问题。自古以来,就有言之有物和文采飞扬之间的矛盾,韩愈、柳宗元的新古文运动,就是在解决辞章华丽的骈文胜于雄辩有内涵的文风。而在今天,ChatGPT可以通过机器的深度学习,学到哲学社会科学文章的写作风格和形式,但与真实的科学实验数据一样,ChatGPT不可能代替我们去面对真实的社会生活,它只能在有限的语料库中拼凑出各种表达和言辞,但无法代替哲学社会科学的学术编辑和作者对真实的人文和社会问题的敏锐触觉。

ChatGPT是否会取代学术编辑?答案是,部分能,部分不能。能的部分在于帮助文章修改病句、错别字、表达不畅和不通顺,让文章的辞藻显得更加严谨和适当,这个部分可以交给诸如ChatGPT之类的生成式人工智能来进行。但就目前的生成式人工智能的工作水准,即便这个部分,也需要大量的人工编辑工作来检测其有效程度,在这个意义上,形式严谨和逻辑通顺的部分,人工智能可以取代部分工作,但不可能彻底将人类淘汰。而在内涵部分,ChatGPT的能力显然有些捉襟见肘,这些论文的实质内容需要有着丰富学养的编辑,用自己敏锐而深刻的学术阅历来甄别这些论文研究中蕴含的价值。

人工智能与我国的哲学社会科学研究

中国特色哲学社会科学的根本就是扎根于新时代中国特色社会主义的伟大实践,需要看今天中国的哲学社会科学学者是否具有主体性和原创性,是否能“立足于中国实际,坚持问题导向,守正创新、固本开新”。无论对于今天中国的哲学社会科学研究者,还是学术编辑来说,都需要从这个角度来思考ChatGPT之类的生成式人工智能与中国特色哲学社会科学研究之间的辩证关系。

首先,从具体工作而言,学术编辑的主要思路要从文章的形式导向走向文章的问题导向。由于ChatGPT并不是具身参与到中国现实的社会主义实践之中,也没有切身的经验和感知,在目前看来,它的功能仍然局限在文章的编辑和生成之中。ChatGPT之类的人工智能,其目的不是取代人类的工作,迄今为止,它仍然是人类具体研究中的辅助工具,在某些格式和表达上,ChatGPT显然可以提供更有效的援助,让蕴含在文章中的问题和思路,在新的层面上呈现出更大的活力。学术编辑的工作更多是检验学者谈到的问题是否得到了充分展开和论述,是否给出了有效的思路和策略,是否最后解决了问题。换言之,以问题为中心的研究,将成为学术编辑的工作重点。

其次,ChatGPT之类人工智能是提高哲学社会科学研究水平的工具,学术编辑与人工智能可以形成有效的合作关系。在今天的许多讨论,人们之所以担心ChatGPT会取代人类的工作,尤其是诸如学术编辑的工作,其核心要点是ChatGPT之类的人工智能与人类本身的工作之间是一种零和博弈的关系。其实,这种零和博弈的思维并不是今天人工智能广为应用的时代产生的,在马克思所处的时代,那个时代的纺纱工人就担心水力或蒸汽的走锭精纺机,会取代他们的工作。然后历史告诉我们,那些巨大的机器并没有彻底消除人类的工作,相反,那些机器的运行,仍然需要工人在一旁控制与辅助。与之类似,今天的学术编辑,可以将一些相对形式化的工作交给人工智能处理,而且人工仍然需要对人工智能处理的结果进行检验和再次修饰。

例如,现在利用Midjourney进AI创作的绘画,仍然需要真正的人类画师进行后期的矫正和修饰,而且具体生成什么样的文章,生成何种绘画图像,实际上需要人类输入引导词,来协助ChatGPT等生成式人工智能来创作。这样,一方面可以节省人类学术编辑从事大量重复劳动的时间,另一方面也可以创造出另一种人工工作,即如何更有效地给人工智能输入关键词引导它进行创作。简言之,在人工智能时代,更可能产生的模式是生成式人工智能与人类的密切协作,学术编辑和人工智能的良序协作将大幅提升修改和编辑论文与专著的效率。

最后,在学术编辑与生成式人工智能合作的模式下,实现中国特色哲学社会科学的繁荣。中国特色哲学社会科学不仅需要中国特色社会主义的实践智慧,也需要开创独立自主的中国特色的知识体系与话语体系。当然,对于中国特色哲学社会科学的知识体系和话语体系的生成,不是凭空在某个作者或编辑的头脑中生成的,而是一代又一代中国哲学社会科学的研究者和学术编辑在不断结合中国特色社会主义建设中生成的。当然,如果我们在哲学社会科学的研究和实践中,并不具备自主思考中国自主的话语体系和知识体系的意识,在这个时候,生成式人工智能就具有了独特的作用,即它可以通过吸收大量文章和专著的话语,通过后台算法的分析和机器学习,最终将这种话语体系和知识体系呈现在中国学者和学术编辑面前。当然,即便在提供话语体系和知识体系的过程中,生成式人工智能只是辅助,真正的智慧仍然依赖于人类的学者和编辑。通过学术编辑与人工智能的通力合作,可以创造出具有中国风范的论文和专著,让中国哲学社会科学的发展呈现出千岩竞秀、万舸争流、云蒸霞蔚的风采。

本文出处:中国社会科学网https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202311/t20231103_5694626.shtml

文章采编:雪球

排版:初尧

审核:王抗

继2023年durée「绵延」 主题哲历上线之后,思庐基于存在主义哲学,设计并推出了2024版思庐哲历,以海德格尔的「烦」为主题,辅以精选哲学家语录,希望能帮助所有思庐的小伙伴们,在存在之烦中,“爱这个世界”!

(扫码即可参加预售)

点击阅读原文,速速购入思庐哲历!

点击阅读原文,速速购入思庐哲历!