“人智”为什么很难转成“机智”,因为人脑不是电脑,人智主要是明辨是非,机智侧重于模式识别。

我们知道的远比我们说出来的要多得多,我们不知道的远比我们知道的要多得多,我们不知道我们不知道的远比我们不知道的要多得多……

对人而言,大道无形的道是碎片的、流性的……所以正是零碎的规则、概率、知识、数据、行为构成了人的智能,即在千奇百怪的日常异构活动情境中生成演化出来的。人智,从一开始就不是形式化、逻辑化的,而且人的逻辑是为非逻辑服务定制的,机器则相反,从一开始就是条理化了、程序化的,也是为人的非逻辑服务的。

本质上,数据的标记与信息的表征不同之处在于有无意义的出现,意义即是否理解了可能性。机涉及的表征体系虽然是人制定赋予的,但一诞生就已失去了本应的活性,即意向性参与下的各种属性、关系灵活连接和缝合,而人的诸多表征方式则常常让上帝都不知所措:一花一世界,一树一菩提。知识图谱的欠缺就在知识的分类,它僵化了原本灵活着的知识表征,使之失去了内涵与外延弥聚的弹性,就像职称评定一样……,用有限表现无限是美,把无限用有限诠释出来是智(真),连接两者的是善(即应该、义)。

如果说机器的存储是实构化,那么人的记忆就是虚+实构化,并且随着时间的推移,虚越来越多,实越来越少,不仅能有中生无,甚至还可以无中生有,就像各种历史书中的传奇或各样的流言蜚语一样。更有意思的是人之记忆可以衍生出情感—--这种对机器而言匪夷所思的东东。

人的学习过程大多数不仅是为了获取一个明确的答案,更多的是寻找各种理解世界和发现世界的可能方式。而机器的“学习”(如果有的话)“目的”不是为了发现联系,而就是为了寻求一个结果。

智能的根本不是算,是法,是理解之法、之道!理解是关键,NLP(自然语言处理)若不先解决理解问题,只追求识别率,是不会有突破的。其实人对声音的识别率是很低的,经常要问别人说了啥。能问别人说了什么是最关键的能力,因为知道没有理解才能问出问题。很多系统的理解最终靠人,如果没有人参与,不管处理了多少文字,都没有任何理解出现。目前的人工智能缺失的是:对人感性层面的仿生不够完善,因此无法完全了解人做决策的生理与心理机制。言下之意,只有人工智能做到像人一样去感受外部的世界,并用处理器做人一样的理性思考,从内至外地模拟和学习人类,这样的人工智能才是完善的。

博弈理论家鲁宾斯坦发表了文集《语言与经济学》,其中一篇论文里,鲁宾斯坦用一个博弈模型说明“辩论”对不参与博弈的旁听者有非常大的好处,因为辩论使得双方不得不将“私有”的信息披露给旁听的人。他的数学推导在我看来大致上没有超出我的哲学论证的范围。他在最近给我的回信中说他使用数学不过是为要获得更清晰的论证而已,并同意我在信中表示的看法:“数学方法可能遮蔽了深刻洞察。”而人的直觉性统觉,其载体是有机体的感觉器官,已经包含着有机体对各种关系的理解。只是为了要把这种理解固定下来,形成“记忆”,人类才需要另一种能力的帮助,那就是“理性”能力。在理性能力的最初阶段,便是“概念”的形成。概念就是一种界限、约束、条件,在不同的情境下,这些界限、约束、条件会发生许多变化,甚至会走向它的对立面……这也是为什么智能难以定义,有人参与的活动里会出现各种意外的原因吧!曾几何时,叔本华曾指出:“在计算开始的地方,理解便终结了。”因为,计算者关注的仅仅是固定为概念的符号之间的关系,而不再是现实世界里发生着的不断变化着的因果过程。与“概念”思维的苍白相对立,关于“直觉性理解”的洞察力,叔本华也有如下精彩的论述:“每个简单的人都有理性,只要告诉他推理的前提是什么就行了。但是理解却不同,它提供的是原初性的东西,从而也是直觉性的知识,在这里出现了人与人之间天生的差别。事实上,每一个重大的发现,每一种具有历史意义的世界方案,都是这样的光辉时刻的产物,当思考者处于外界和内在的有利环境里时,各种复杂的和隐藏着的因果序列被审视了千百次,或者,前所未有的思路被阻断过千百次,突然,它们显现出来,显现给理解。”在这一意义上,目前的全部计算机智能,只要还不是基于“感官”的智能,在可看到的未来,就永远无法获得我们人类这样的创造力。这里,“感官”是指对“世界”做直接感知的器官,有能力直接呈现表征世界图景的器官,而不是像今天的计算机这样,需要我们人类的帮助才可以面对这个世界“再现”什么。钱学森说:“人体作为一个系统。首先,它是一个开放的系统,也就是说,这个系统与外界是有交往的。比如,通过呼吸、饮食、排泄等,进行物质交往;通过视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等进行信息交往。此外,人体是由亿万个分子组成的,所以它不是一个小系统,也不是一个大系统,而是比大系统还大的巨系统。这个巨系统的组成部分又是各不相同的,它们之间的相互作用也是异常复杂的。所以是复杂的巨系统。”实际上,当前的人工智能只使用了人类理性中可程序化的一小部分,距离人类的理性差距还很大,更不要说初步接近人类更神奇的部分--感性了!

伽利略说过:数学是描述宇宙的语言。事实上,准确地说应该是:数学是描述宇宙的语言之一,除此之外,还要许许多多的描述方式存在着,这也是智能科学面临的问题: 该如何有效地融合这些不同语言的语法语义语用呢?! 对于多元认知体系来说,共性认知成分稀缺而重要,数学是这方面的一种尝试,用以描绘对象间的关系(但非仅有)。如果换了一种文明,它们的描绘方式不同,形式自然不同。数学不是究竟,只是对实相某个方面的陈述,类似盲人抚摸象腿的感受。数学和诗歌都是想像的产物。对一位纯粹数学家来说,他面临的材料好像是花边,好像是一棵树的叶子,好像是一片青草地或一个人脸上的明暗变化。也就是说,被柏拉图斥为“诗人的狂热”的“灵感”对数学家一样的重要。举例来说,当歌德听到耶路撒冷自杀的消息时,仿佛突然间见到一道光在眼前闪过,立刻他就把《少年维特之烦恼》一书的纲要想好,他回忆说:“这部小册子好像是在无意识中写成的。”而当“数学王子”高斯解决了一个困扰他多年的问题 (高斯和符号) 之后写信给友人说:“最后只是几天以前,成功了(我想说,不是由于我苦苦的探索,而是由于上帝的恩惠),就像是闪电轰击的一刹那,这个谜解开了;我以前的知识,我最后一次尝试的方法以及成功的原因,这三者究竟是如何联系起来的,我自己也未能理出头绪来。”再如奖惩是机器增强学习的核心机制,而人的学习在奖惩之间还有其他一些机制(适应,是主动要奖励/惩罚还是被动给奖励/惩罚),如同刺激——反应之间还有选择等过渡过程。另外,人类的奖惩机制远比机器简化版的奖惩机制复杂的多,不但有奖奖、惩惩机制,甚至可以有惩奖机制,给予某种惩罚来表达真实的奖励(如明降暗升),当然,明升暗降的更多。人类的那点小心思,除了二进制,机器们目前继承的还不太多。

在川流不息的车流中穿行而全身而退,就是人机态势协同的经典情境。

人的学习与机器学习最大的不同在于是否是常识性的学习,人在教育或被教育时,是复合式认知,而不仅仅是规则化概率性输入。人的常识很复杂,扎堆的物理、心理、生理、伦理、文理…… 既包括时间空间的拓扑,也包括逻辑非逻辑的拓扑。人既是动物,也是静物。机也如此,但其动、静与人的还是有差异。人机融合学习、人机融合理解、人机融合决策、人机融合推理、人机融合感知、人机融合意图、人机融合智能才是未来发展的趋势和方向。

人有一种能把变量变成常量,把理性变成感性,把逻辑变成直觉,把非公理变成公理,把个性一变成共性多,把对抗生成妥协的能力。例如人不但可以把how用程序化知识表征,还可以把why用描述性知识表示,至于what、where、when这些问题让机器辅助检索即可。无论人的自然智能还是人工智能最后都涉及价值取向问题,可惜机器在未来可见的未来内远远不会有之。如果说价格是标量,价值是矢量,那么也可以说数据是标量,信息是矢量,机器是标量,人是矢量。若数据是标量,信息是矢量,知识就是矢量的矢量,究其因,数据终究是物理性的,本身没有价值性,信息是心理性的,具有丰富的价值取向。

目前主流人工智能理论丧失优势的原因在于,它所基于的理性选择假定暗示着决策个体或群体具有行为的同质性。这种假定由于忽略了真实世界普遍存在事物之间的差异特征和不同条件下人对世界认识的差异性,导致了主流理论的适用性大打折扣,这也是它不能将“异象”

纳入解释范围的根本原因。为了解决该根本问题,历经多年发展,许多思想者已逐渐明晰了对主流智能科学进行解构和重组的基本方向,那就是把个体行为的异质性纳入智能科学的分析框架,并在理性假定下个体行为的同质性作为异质性行为的一种特例情形,从而在不失主流智能科学基本分析范式的前提下,增强其对新问题和新现象的解释和预测能力。即把行为的异质性浓缩为两个基本假定:一、个体是有限理性的,二、个体不完全是利己主义的,还具有一定的利他主义。心理学、经济学、神经科学、社会生态学、哲学等为智能科学实现其异质性行为分析提供了理论跳板和基础。简单可称之为人异机同现象,未来的智能应该在融合了诸多学科新一代数(信)息学基础上成长起来,而不是仅仅基础在当前有着诸多不完备性的数学基础之上。

新手对抽象枯燥的信息无感,而高手则能从中提炼出生动、鲜活、与众不同的信息异常敏感,即通理达情,看到别人看不到(从同质性提炼出异质性),觉察出别人觉察不了的信息,形成直觉(快)决策,这也就导致了不同寻常的非理性行为和信念不断地发生。“认知吝啬鬼”是指人类大脑为了节省认知资源,在做决定时,喜好寻找显而易见的表面信息进行处理,以求快速得出结论,而结果很可能是错的,所以以肤浅著称。与”认知吝啬鬼”不同,心理学中还有一个概念叫”完全析取推理”,指当面对多个选项需要做决策,或是要根据假设推理得出一个最佳解决方案时,会对所有的选项或者可能性的结果进行分析、评估,从而得出正确地答案。因为进行系统地分析,速度相对比较慢。

知识的默会已造成很多不确定性,规则的内隐更使得交互复杂加倍。其根源在于交互对象具有“自己能在不确定和非静态的环境中不断自我修正”。这就要求不但有知识更新的要求,而且更有组织机制挖潜强调。人机交互实质上是人的感性结构化与人的部分理性程序化之间的融合。“同情”很容易被理解为:我们在这种感受中以某种方式分有他人的情感。实际上,同情共感是一种情感秩序一致性的共现期望。我们在意识领域中至少可以发现以下六种互不相同的“共现”方式:映射的共现、同感的共现、流动的共现、图像化的共现、符号化的共现、观念化的共现。因此,“共现”虽然首先被胡塞尔用于他人经验,但它实际上是贯穿在所有意识体验结构中的基本要素。对于此,机器仍远远不能学习实现之。

霍金和穆洛迪诺都曾把光说成是 “行为既像粒子又像波动”,智能也是如此弥聚,弥散如波动,聚合如粒子(注意机制的加入)。对象是静态的,分配匹配是动态的,是不断被刷新的,可谓此一时彼一时,如何把握不同时期的人机功能分析变化,这或许是一个非常有意思的问题。现在的许多无人系统或体系不是说真无人,而是没有了直接人,同时对间接人的要求会更高了。人机融合不同情境的自主机制不太一样,如个体的自主与系统、体系的自主不同。此外人机融合的一个重要问题如何平衡,能力的、时机的、方式的、研判的平衡等等,融合的不好,往往都是这些方面的失衡所造成的。例如人机交互分为自我内交互和与他外交互,许多表达或表征对其他对象仅出现逻辑上的意义,与真实发出者的心理意义往往是不一致的,这种情况体现在人机深层次沟通的不流畅和晦涩、难以为继上。比较而言,机器是擅长处理家族相似性事物的,人则是优于处理非家族相似性的,即人类可以从不相识/相似的事物中抽取相识/相似性,而人机融合是兼顾两者的。跨界交叉就是要找到非家族相似性进行有向关联。波粒二象性就是连续与离散的态势,态势与感知都有二象性,认知也有,离散时可以跨界交叉融合非家族相似性,连续时常常体现平行惯性保持家族相似性。人的非理性认知(离散)与机的理性认知(连续)结合是否符合正义(正确的应该)是衡量有效融合的主要指标之一。

人机融合智能有两大难点:理解与反思。人是弱态强势,机是强态弱势,人是弱感强知,机是强感若知。人机之间目前还未达到相声界一逗一捧的程度,因为还没有单向理解机制出现,能够幽默的机器依旧遥遥无期。乒乓球比赛中运动员的算到做到、心理不影响技术(想赢不怕输)、如何调度自己的心理(气力)生出最佳状态、关键时刻之心理的坚强、信念的坚定等等,这都是机器难以产生出来的生命特征物。此外,人机之间配合必须有组合预期策略,尤其是合适的第二第三预期策略。自信心是匹配训练出来的,人机之间信任链的产生过程常常时:从陌生-不信任-弱信任-较信任-信任-较强信任-强信任,没有信任就不会产生期望,没有期望就会人机失调,而单纯的一次期望匹配很难达成融合,所以第二、第三预期的符合程度很可能是人机融合一致性的关键问题。人机信任链产生的前提是人要自信(这种自信心也是匹配训练出来的),其次才能产生他信和信他机制,信他与他信里就涉及到多阶预期问题。若being是语法,should就是语义,二者中和相加就是语用,人机融合是语法与语义、离散与连续、明晰与粗略、自组织与他组织、自学习与他学习、自适应与他适应、自主化与智能化相结合的无身认知+具身认知共同体、算+法混合体、形式系统+非形式系统的化合物。反应时与准确率是人机融合智能好坏的重要指标

人工智能相对是硬智,人的智能相对是软智,人机智能的融合则是软硬智。通用的、强的、超级的智能都是软硬智,所以人机融合智能是未来,但是融合机理机制还远未搞清楚,更令人恍惚的是一不留神,不但人进化了不少,机又变化的太快。个体与群体行为的异质性,不仅体现在经济学、心理学领域,而且还是智能领域最为重要的问题之一。现在主流的智能科学在犯一个以前经济学犯过的错误,即把人看成是理性人,殊不知,人是活的人,智是活的智,人有欲望有动机有信念有情感有意识,而数学性的人工智能目前对此还无能为力。如何融合这些元素,使之从冰冻的生硬的状态转化为温暖的柔性的情形,应该是衡量智能是否智能的主要标准和尺度,同时这也是目前人工智能很难跳出人工的瓶颈和痛点,只有钢筋没有混凝土。经济学融入心理学后即可使理性经济人变为感性经济人,而当前的智能科学仅仅融入心理学是不够的,还需要渗入社会学、哲学、人文学、艺术学等方能做到通情达理,进而实现由当前理性智能人的状态演进成自然智能人的形势。智能中的意向性是由事实和价值共同产生出来的,内隐时为意识,外显时叫关系。从这个意义上说,数学的形式化也许会害死智能,维特根斯坦认为:形式是结构的可能性。对象是稳定的东西,持续存在的东西;而配置则是变动的东西,非持久的东西。维特根斯坦还认为:我们不能从当前的事情推导出将来的事情。迷信恰恰是相信因果关系。也就是说,基本的事态或事实之间不存在因果关系。只有不具有任何结构的东西才可以永远稳定不灭、持续存在;而任何有结构的东西都必然是不稳定的,可以毁灭的。因为当组成它们的那些成分不再依原有的方式组合在一起的时候它们也就不复存在了。事实上,在每个选择(匹配)机制背后都隐藏着两个假设:程序不变性和描述不变性。这两者也是造成期望效用描述不够深刻的原因之一。程序不变性表明对前景和行为的偏好并不依赖于推导出这些偏好的方式(如偏好反转),而描述不变性规定对被选事物的偏好并不依赖于对这些被选事物的描述。

前几天,澳大利亚悉尼大学克里斯·雷德通过研究说:“它们正在重新定义智能的性质。”一种被称为“海绵宝宝”的黄色多头绒泡菌(Physarum polycephalum),它们也能记忆、决策、预测变化,能解决迷宫问题、模拟人造运输网络设计、挑选最好的食物。它们能做到所有这些事,但它们却没有大脑,或者说神经系统。这一现象不得不让科学家重新思考,智能的本质究竟是什么?通过研究我们发现,智能就是人物环境系统之间的交互现象,就是智,就是慧,就是情,就是意,就是义,就是易,就是心……心理的心就是人机环境系统的交互,很难像物理还原一样进行心理还原,生/心理与物理最大的不同是:一个是生一个是物,一个是活的一个不是活的,一个不易还原,一个较易还原。人文艺术之所以比科学技术容易产生颠覆原创思想,不外乎在于跨域性的反身性——移情同感,超越自我,风马牛也相及,而人一般都不愿意因循守旧一生,所以人文艺术给人提供了更广阔的想象空间,正可谓人们看见什么并不重要,重要的是人们如何诠释看见的事物。

德里达有句名言“放弃一切深度,外表就是一切”,他隐藏的意思是:生活本身并不遵守逻辑,它是非逻辑的,无标准的,就像文字学,以一种陌生的逻辑在舞蹈。

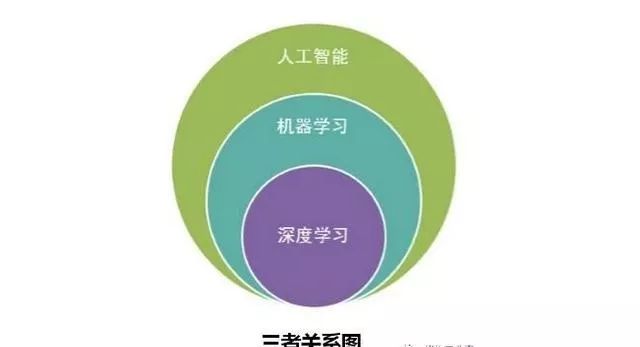

在这三者之外的是智能领域

机器学习是机器+学习,人造物+非人学习+暴力剥蒜

人工智能是人工+智能,人思维+非物理解+四两千斤

人机智能是人智+机能,人机道+通情达理+得意忘形