刚入门深度学习时,总疑惑别人为什么总有新点子?后来摸索久了发现,找创新点真不是硬憋就能出来的,而是得从细节里抠机会。

今天就分享5个找创新点的思路,新手也能快速上手~

1. 优化数据集

不要上来就死磕模型架构,试试通过改变输入数据来考虑问题。

比如给图片引入噪声干扰、几何变换(如旋转、缩放)、局部遮挡或光照变化等,看看模型性能会不会受影响;或者试试不同场景的数据(比如白天vs黑夜、晴天vs雨天),分析现有方法在这些情况下性能会不会跳水。

好处在于不用改模型,光改改数据,就能写出“某方法在XX数据变化下的鲁棒性分析与优化”,简单直接还容易复现。

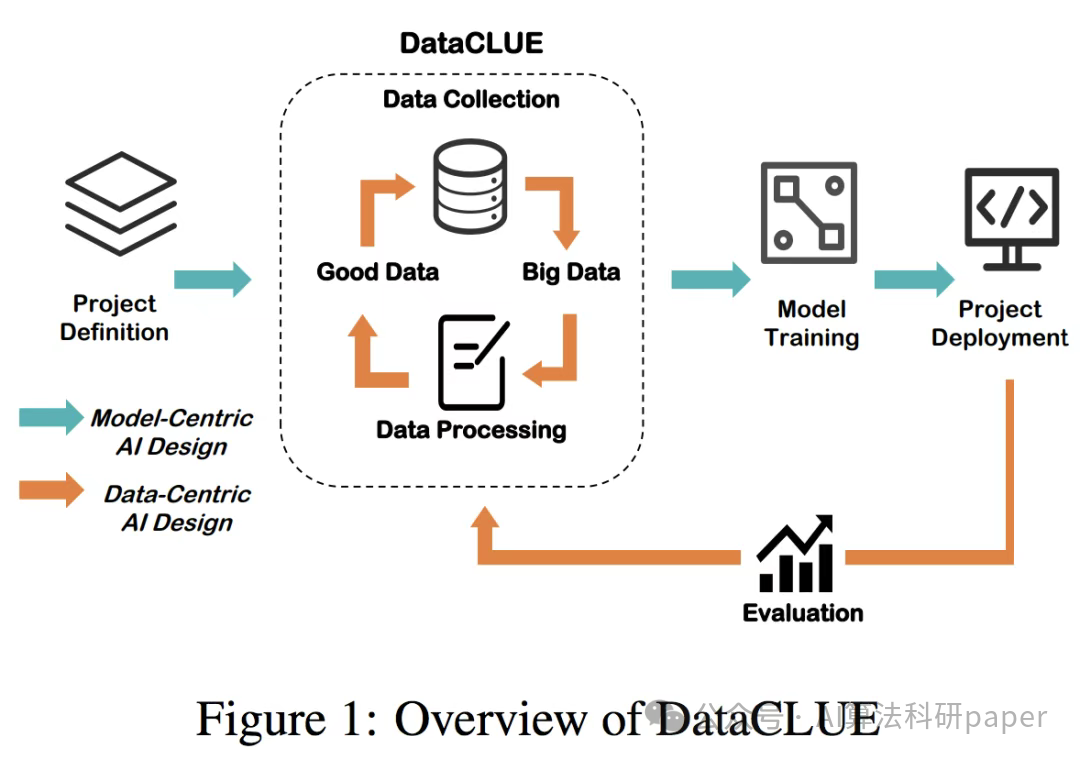

以DataCLUE为例

这里为了让大家可以更好的理解并运用,我给大家收集了一份超全数据集仓库,里面有包括目标检测、工业缺陷检测、人脸识别、姿态估计、图像分割、图像识别等12个方向90多个深度学习开源数据集。

需要的话添加小享,回复【找思路】无偿分享

2. 现有模型的缺陷优化

领域里火得不行的模型,未必是完美的。你先扒一扒:

- 训练稳定性:收敛速度是否过慢,或者容易受超参数波动影响?

找到这些“痛点”就好办了。比如发现某模型后处理太繁琐,那就专门研究怎么简化这一步——分析清楚繁琐原因,针对性优化,哪怕只是少了两个步骤,只要效果不变甚至更好,就是篇好论文。

3. 成熟模块的跨域迁移与适配

成熟的模块别浪费,换个地方用可能就有新发现。

比如Transformer的注意力机制,本来是NLP的“王牌”,挪到CV领域做图像分类、目标检测,往不同网络层里一插,看看能不能解决“小目标看不清”“背景干扰大”这类具体问题。

好处是不用自己设计新模块,把现成的“零件”用好,故事照样能讲得精彩。

4. 特定场景的定制化研究

如果你是跨专业(比如学机械、农业、林业),那么你的优势就在这儿!

通用模型总追求泛化能力,但你完全可以聚焦自己熟悉的场景,比如:

- 针对夜间低光照环境,优化图像增强模块以提升目标检测精度;

- 面向农业场景,设计适配作物遮挡、土壤背景干扰的分割算法;

- 针对水下成像畸变,改进特征提取网络以适应介质散射特性。

这些细分场景竞争小,而且结合你的专业知识,很容易做出别人没做过的东西。

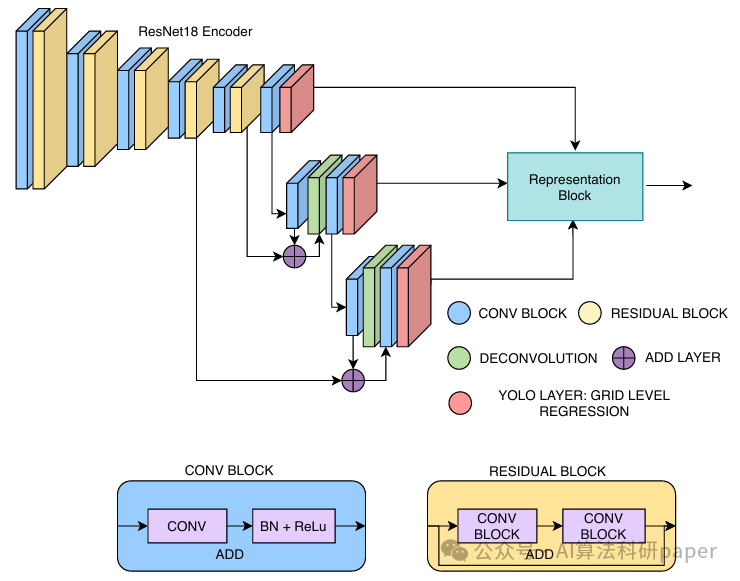

以FisheyeDetNet为例

5. 模块的“缝合”创新

缝合现有模块构建新模型,这是工程化创新的典型路径。深度学习领域存在大量 “即插即用” 模块,比如注意力模块、傅里叶卷积模块、Mamba模块,随便组合组合,调调参数,看看能不能撞出火花。这方法优势在于:

- 不需要重新设计模块,通过组合测试就可以快速验证效果;

- 可以通过消融实验(验证各模块必要性)提升研究严谨性;

- 能根据任务需求灵活定制(比如在小样本任务中组合特征融合与元学习模块)。

这里为了方便大家学习,节省查找资料的时间,我这里也收集了150个即插即用模块,包括:

如果有更好的新方法欢迎大家评论区讨论!