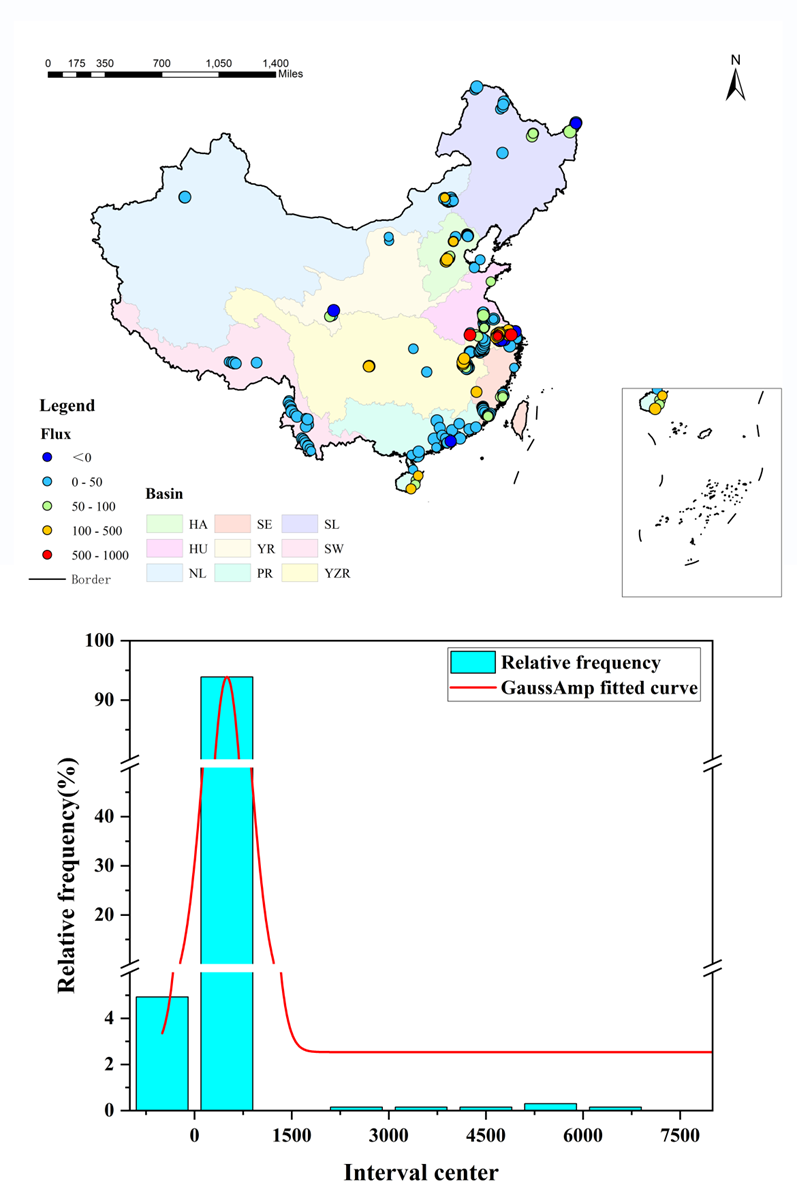

全国范围内淡水系统N₂O通量的空间分布呈现出显著的地域性差异,体现为

“东高西低,南高北低”的空间梯度。通量最高的为西南流域(SW),平均排放达 68.71 ± 102.62 μg·m⁻²·h⁻¹,而最低的黄河流域(YR)仅为 13.95 ± 27.15 μg·m⁻²·h⁻¹。从高到低的通量排序如下:西南流域(SW) > 海河流域(HA) > 东南流域(SE) > 淮河流域(HU) > 长江流域(YZR) > 珠江流域(PR) > 黄河流域(YR)。这种分布特征与流域的气候条件、土地利用方式、水体营养状况、人口密度及工业农业发展水平密切相关。

东部与南部流域(如YZR、SE、HA):农业密集、人口稠密,氮肥施用量大,加之城市污水、工业废水排放频繁,使水体氮负荷显著升高,增强了微生物的硝化和反硝化过程,从而提升了N₂O排放。西部与北部地区(如YR、SL):土地开发程度相对较低,水体流速快且温度偏低,抑制了微生物活性,导致排放水平较低。此外,在松辽(SL)、珠江(PR)、海河(HA)及长江下游(YZR)等流域还观察到了负N₂O通量,即水体从大气中吸收N₂O。这一现象可能与流域内湿地覆盖度较高有关。湿地生态系统中植物根系的氧输送、碳释放以及土壤厌氧状态有助于反硝化过程完整进行,使得最终产物从N₂O转化为N₂

,从而降低或逆转了气体排放方向。

尤为值得注意的是,高通量热点区域(超过500 μg·m⁻²·h⁻¹)主要集中在长江下游及沿海经济带,如太湖流域、上海及周边区域,这些区域经济发达、氮输入强度高、人为扰动频繁,是典型的“水-氮-碳”耦合压力区。

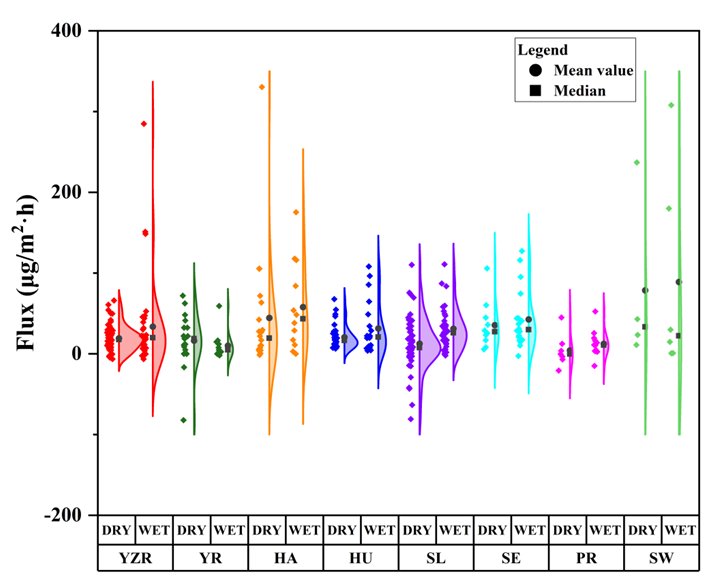

中国各流域水体N₂O排放通量的时间分布特征

在时间尺度上,N₂O通量普遍存在季节性波动。分析表明,多数流域在雨季的N₂O排放水平显著高于旱季:雨季通量范围:9.981–89.025 μg·m⁻²·h⁻¹;旱季通量范围:4.229–78.633 μg·m⁻²·h⁻¹。这种差异主要受到以下几个方面的影响:水温升高增强微生物活性:雨季期间气温普遍较高,促进水体中硝化菌与反硝化菌的活性,增强N₂O的微生物产生;降水带来的氮素输入:暴雨和面源径流将土壤中的硝酸盐、氨氮等溶解性氮带入水体,增加了底层水中的可利用氮源;水力扰动提升气体释放速率:雨季径流增大、水位波动增强、水体扰动加剧,均可促进水-气界面N₂O的扩散。

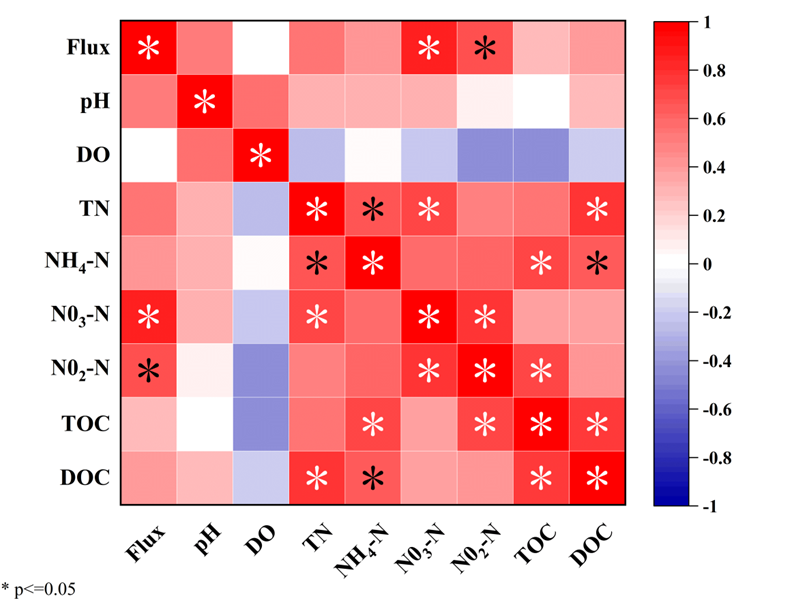

中国淡水系统中N₂O排放的潜在驱动因子相关性分析

然而,并非所有流域都遵循上述规律。例如,黄河流域(

YR)在旱季的N₂O通量反而高于雨季。这可能与该区域湿地覆盖度高、植被类型丰富有关。湿地植物可通过以下方式调控N₂O排放:根际分泌物改变微生物群落结构;植物通气组织作为气体传输通道,影响N₂O的释放路径;湿地表层土壤中形成强烈的厌氧环境,有利于完全反硝化至N₂,减少中间产物N₂O的积累。类似的趋势也出现在长江流域(YZR)部分湿地采样点中,即湿地水体在雨季N₂O通量反而低于旱季。但由于全国范围内湿地样点所占比例较低,因此在整体趋势上,仍以“雨季高、旱季低”为主。

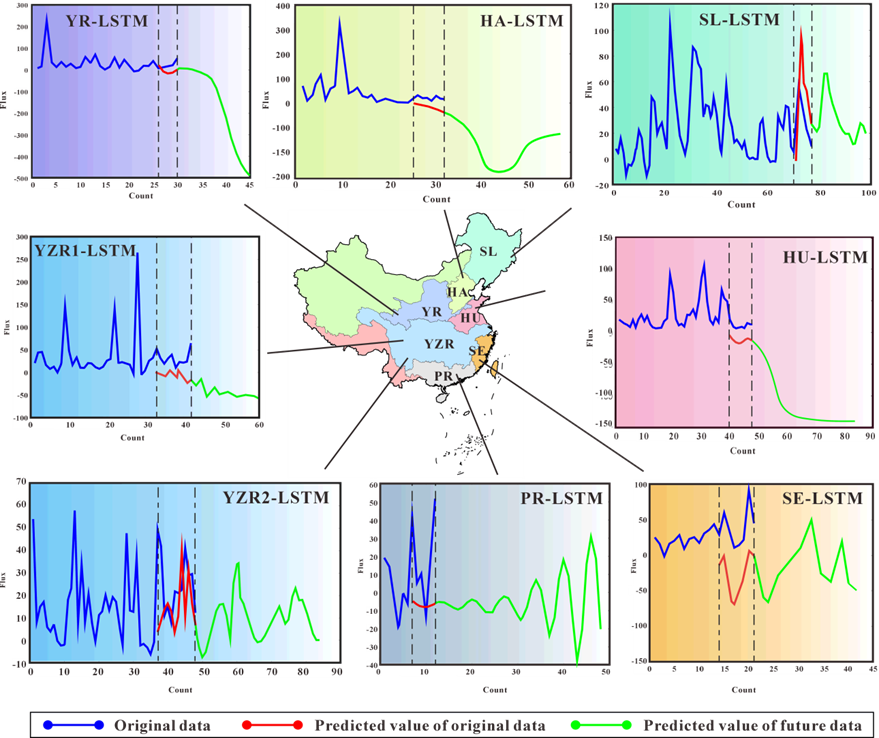

基于LSTM模型的流域尺度N₂O通量预测示意图

长短期记忆网络(LSTM)作为经典时间序列模型,具有一定的时序学习能力。然而本研究发现,其在预测N₂O通量方面存在如下问题:稳定性较差:特别是在多步迭代预测(multi-step forecasting)中,误差逐步放大;趋势判断失误:如在海河(HA)流域预测出“先降后升”的异常波动,实际历史数据并无此趋势;误差较高流域:珠江(PR)与黄河(YR)预测结果偏差大,相关性较低。

总体而言,LSTM更适用于通量变化幅度小、趋势稳定的流域,但在捕捉非线性与周期性变化方面存在明显不足。

基于GRU模型的流域尺度N₂O通量预测示意图

长短期记忆网络门控循环单元网络(GRU)相较于LSTM结构更简洁,参数更少。本研究结果显示:周期性捕捉能力强:多数流域(如SL、SE、HU)预测结果呈现明显的周期波动;拟合效果优异流域:淮河(HU)与长江流域(YZR)预测趋势与历史数据高度一致;缺陷区域:在珠江(PR)等数据稀疏流域表现波动性大,对极值点较为敏感;过拟合风险:在样本数量不足的情况下容易对训练数据过度依赖。GRU在样本充足、周期性明显的流域中具备良好的预测能力,适合中短期趋势的动态分析。

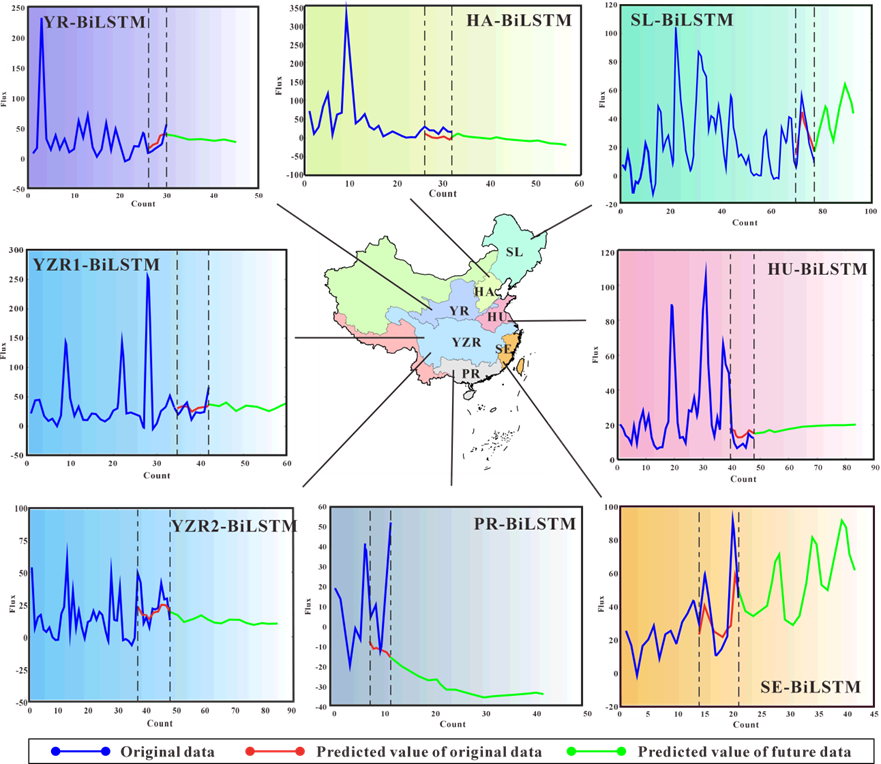

基于BiLSTM模型的流域尺度N₂O通量预测示意图

双向LSTM(BiLSTM)在本研究中表现最为优异,是三种模型中综合性能最强的一种:趋势平滑、稳定性强:如东南流域(SE)和松辽(SL)预测结果呈现清晰、连贯的周期性上升趋势;误差最小:长江(YZR)、海河(HA)、黄河(YR)等主要流域在2026–2028年预测误差普遍控制在10%以内;可解释性增强:能同时利用历史数据的前后序列信息,更好识别潜在的季节性规律;预测亮点:YZR流域的峰值通量位居全国之首,PR与YR等流域则显示出显著下降趋势,并在2028年出现负值预测。BiLSTM的建模结果显示出对非线性、多波动、季节变化的良好适应性,是未来复杂环境因子预测中推荐使用的架构。

基于预测模型的N₂O排放通量区域流向图(2026–2028)

从总量预测角度来看,三种深度学习模型(LSTM、GRU、BiLSTM)在全国尺度对未来三年(2026–2028年)淡水系统N₂O

排放总通量的预测结果存在一定差异。总体趋势显示,中国淡水系统的N₂O排放总量呈轻微下降态势,但各模型在不同流域的表现差异,进而影响其对全国总量的判断。具体而言,LSTM模型在多个流域(如YR、HU、HA)中预测出明显的通量下降趋势,尤其是在黄河与淮河流域,未来N₂O排放近乎归零甚至出现负值,导致其对全国总排放的预测值最低。但LSTM在长期预测中出现波动性大、异常值敏感的问题,整体预测精度相对较低。GRU模型对多数流域的排放预测更具周期性与稳定性,通量波动幅度较小,表现出相对平稳的总量变化趋势。尽管在珠江流域(PR)等数据稀缺区域存在一定误差,但GRU对全国排放总量的预测更为中性,未出现极端下降或上升。相比之下,BiLSTM模型在预测全国N₂O排放总量方面表现最为稳健与可信。其在多个流域(如SL、SE、YZR)中识别出季节性周期波动,并有效避免了异常值导致的预测偏差。BiLSTM预测显示全国排放总量将略有下降,部分流域(如YZR)虽仍贡献较高通量,但整体趋势趋于平缓。此外,BiLSTM预测中不再出现像LSTM那样的大幅负值,提升了全国尺度总量预测的可信度。